桓台县隶属于山东省淄博市,原名新城县,因这里有齐桓公戏马台而于民国三年改为桓台,原先的新城成为一个镇。忠勤祠是这个镇上的重要历史估计。当年为王重光所敕建,王重光是这里王氏家族的第一个进士,官至贵州布政使左参议,为采办皇木以身殉职,明嘉靖、隆庆、万历皇帝六次对其追封加赠,可谓哀荣备至。忠勤祠的公诔碑,是一块四面刻字的方碑,刻有前来祭祀过王重光的970名官员的名讳。首辅张居正、高拱、徐阶、王锡爵、叶向高等人的名字赫然在列。正中上方的“三朝恤典”匾额,则为嘉靖、隆庆、万历三位皇帝六次对王重光的谕祭和追赠。

忠勤祠石刻有叶向高题跋

忠勤祠石刻刻于明万历年间,有“齐鲁小碑林”之誉。集字刻石是忠勤祠石刻的特色,汉至明代几乎所有书法大家的手迹或作品,在忠勤祠石刻中都能窥见。比如,集钟繇楷书的《颖川王公传》,集“二王”书法的《王氏琅琊公传》《大魏正光石刻》,董其昌的《草诀歌》,康熙皇帝的御笔“林风吹送柰花香”,林则徐的《桃花源记》也在其中。二王的潇洒不羁,欧书之纤浓得中,褚书之婉美华丽,颜体之端庄雄伟,柳书之结体劲媚,均能在《忠勤祠帖》一览无余。

除此之外,忠勤祠石刻还包括当朝名人的手迹刻石。如明万历间的状元焦竑、翁正春、朱之蕃、赵秉忠等;东阁大学士张居正、叶向高、申时行、王家屏、于慎行等;礼部尚书吴山、蔡世鼎、郭正域、冯琦,还有新城王氏的王重光、王之垣、王象乾、王象晋、王象春等的墨迹刻石,明吏部尚书兼文渊阁大学士申时行称,“搜古书法,自晋右军大令及唐颜、柳辈,凡数家,择抉前剔,绳连栉比,点画波拂,并出手摹……使人悦目醉心,把玩不能去手,观者可以兴焉。”真可谓“琳琅满目,海内知名”。

作《忠勤堂帖跋》的明代士大夫共有五人,王衡、叶向高、王锡爵、韩取善和葛昕。这些题跋具有较高的文献史料价值,蕴涵着王氏家族大量的历史与文化信息,彰显着撰写者的书艺书风。

叶向高题跋是其佚文

据《重修新城县志》记载:“王氏忠勤祠石刻,计百数十种,琳琅满目,海内知名。”仅万历十七年至三十八年20余年间,即集名人书帖50余种,题跋20余道,自书诗30余首,刻石260余块,真、草、隶、篆诸体俱备,刻字十余万。可谓“见拓者云集,竹素腾贵,三绝并称,懿美无斁”,文人墨客及士大夫无不以能得到忠勤堂片牍只字为荣。

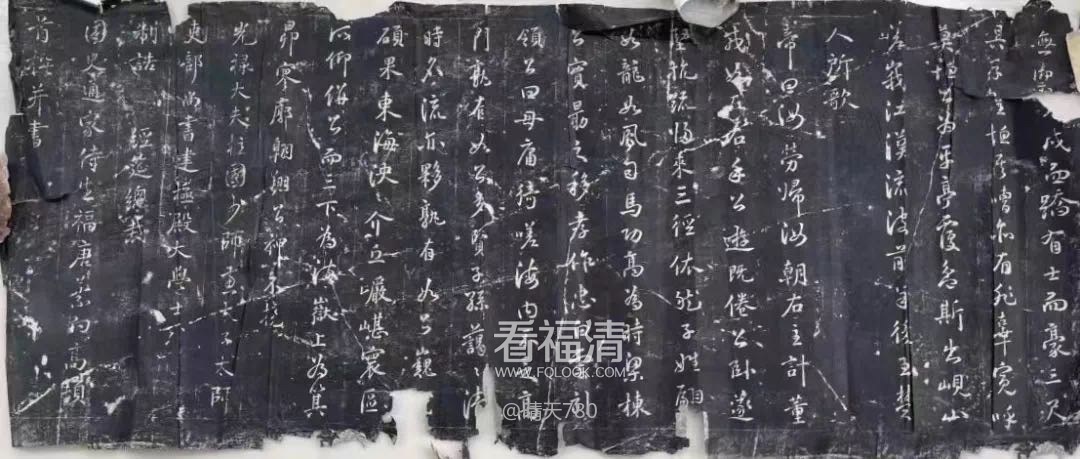

叶向高撰并书的跋文为草书,为便于相关研究,特录全文如下:无御戍而蹻,有士而豪,三尺具存,呈恤其嘈,亦有飞辜,宽呼莫垣,公为平亭,覆盆斯出,岘山嵯峨,江汉流波,前羊后王,楚人所歌。帝回,汝劳归。汝朝右主计董戎如左右手。公游既倦,公卧遂坚。抗疏归来,三径依然。子姓翩翩,如龙如凤。自马功高,为时梁栋。公实朂之,移孝作忠,白云引领。公回,毋庸徛嗟,海内不乏高门,孰有如公多贤子孙,蔼蔼清时,名流亦伙。孰有如公巍囗硕果,东海泱泱,介丘岩嵁。寰区所仰,并公而三。下为海岳,上为箕昴。寥廓翱翔,公神不挠。

光禄大夫柱国少师兼太子太师吏部尚书建极殿大学士制诰经筵总裁国史通家侍生,福唐叶向高顿首撰并书。

此跋中,叶向高落款是“通家侍生”,“通家”,指彼此之间关系非常好如同一家人。而“侍生”,顾名思义就是侍奉左右的人,在明清时期,“侍生”经常被用作晚辈对长辈的谦称,多用于名帖、碑刻、书信等,也少量用于平辈之间及口头语。用一句话总结“通家侍生”就是:不是同家庭甚至不同姓氏,但是两家关系又非常好,晚辈或平辈为**做的传或者通信的谦词用语。

福建省黄檗禅文化研究院副院长

白撞雨

高山