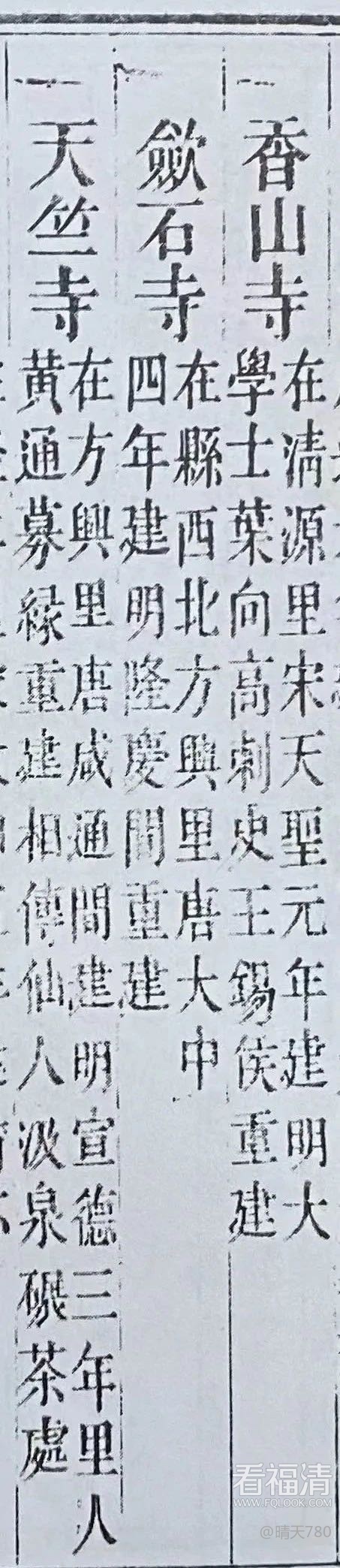

康熙版的《福清县志》里并排列着三座寺院:香山寺、敛石寺和天竺寺。夏天两去香山,写下“去华再来香山”;秋天三去敛石,记下“千年古刹敛石寺的故事”;冬季疫情正泛,世界杯正热,我们来到镜洋镇的西边村。一尊露天的观音,一座即将竣工的大殿,一只豆眼儿小泰迪,一片百年老荔枝林,这就是千年古刹天竺寺。住持光永法师说,这里属于西边行政村下的茶山自然村。后山是大化山,殿后是狮子岩,寺前不远处有孤月坡。

南宋住持孤月和祥开

天竺侧面有一条蜿蜒的步道,顺着山势或隐或现,这是徒步大化山的经典线路。徒步的驴友们结束一天的攀登和发现,正三三两两结伴下山。早几天到过这里的福清市文化体育和旅游局局长杨锦嵩,曾经给我发来天竺遗址的碑石照片,并留言告诉我,这里离当年福莆古道的距离并不远。山后是十八重溪和大化山水库,大化山上有银杏、楠木和红豆杉、香樟,还有一片美丽的大草地,难得的是还有一片枫叶林。虽然林子不大,但却是离福州最近的红叶,12月正是火红色枫叶铺天盖地,呈现绝美的惊艳时刻。半山深处还有分散生长的几大片野生茶树,如今足有百年树龄,成为地地道道的“荒野”老树,有力见证着“茶山村”的真实不虚。

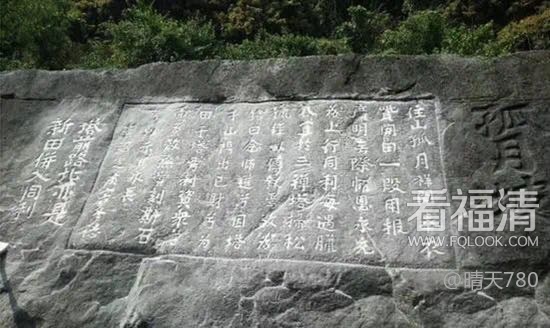

犬吠牛哞处,是一片可堪独树成林的老荔林,几头老牛在低头吃草,时不时哞哞叫上两声,遍地的牛粪绿了青山,育了青草,肥了牛儿。在这片草地上走着,总感觉禅意满满。让人想到黄檗山大安禅师,他当年见到百丈怀海禅师后,问了这样一个问题:“学人欲求佛,何者即是?”百丈禅师回答:“大似骑牛觅牛。”大安禅师又问:“识得后如何?”百丈禅师再答:“如人骑牛至家。”满脑子就这么“信牛由缰”地想着,深一脚浅一脚来到一块巨石前。杨局长曾对我说,这块“孤月坡”石刻是目前可见天竺寺最早的一块文字遗存。

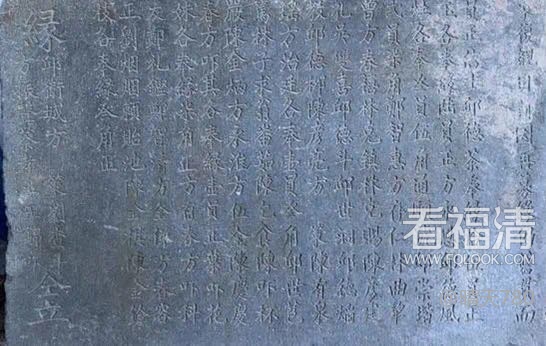

这是一块高不到两米,长不到三米的一块坡形大石。上面阴刻着一个方框,框里十二行文字:“住山孤月祥开奉衣资开田一段,用报广明无际师恩,永充为上行同利。每遇腊八,宜于三禅塔扫松诵经傅叙焉。敬为铭曰:念师道兮因塔于山阳,出己财兮为田于塔旁,利资众兮而事效烝当,刻斯石兮以示其永长。时绍定庚寅冬志”。框外右侧是三个大字“孤月坡”,左侧是两行中号字“塔前路北亦是,新田并入同利”。

绍定庚寅冬,这是宋理宗绍定三年(1230年)。从石头上这106个字可知,天竺寺的住持孤月祥开(也可能是两个人:孤月、祥开),为报答自己的恩师广明无际法师的师恩,拿出自己的衣钵单资,“念师道”修建了恩师塔,在塔的周围还买下一段田地。并且,在每年的腊八节的时候,在塔松之下祭扫祈福。从石刻文字里看,建于“山之阳”的“三禅塔”,极有可能是“三座塔”。塔的前面有一条路,路北还有一块地,住持把这块“新田”也买了下来,刻在石头上,告诉人们“塔前路北亦是”。

南宋天竺院位列福清前五

康熙十一年(1672年)的《福清县志》,共收入圣迹寺、鹫峰寺等42所寺院,有天竺寺的记载:“天竺寺,在方兴里,唐咸通间建,明宣德三年里人黄通募缘重建,相传仙人汲泉碾茶处。”乾隆十二年(1747年)的《福清县志》共收入圣迹寺、永丰寺等60所寺院,也有天竺寺,描述同上。康熙六年(1667年)即非禅师在日本编撰的《福清县志续略》,共收入护国寺、嘉福寺等71所寺观,没有天竺寺。

关于天竺寺最详细的记载,是明代《八闽通志》。此书记载:“天竺寺,唐咸通中建。后有仙屏、石茶碾,碾覆石上,有两膝跪碾及足指之痕,旁又有汲桶痕,相传仙人碾茶汲泉之处。”依据《八闽通志》的记载,天竺寺始建于唐懿宗咸通(公元860-874年)年间,距今已有1150年以上的历史。

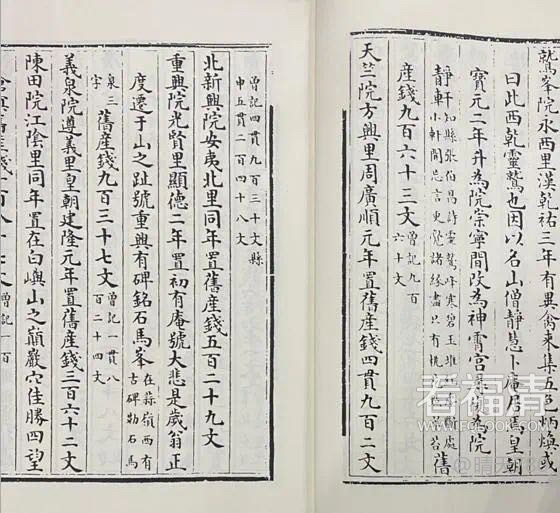

南宋淳熙9年(1182年)梁克家的《三山志》卷三十六“寺观类四”,共收录福清196所寺院,其中“四十七所有住持”,145所有“起置年代”。此书是关于天竺寺最早的记载:“天竺院,方兴里,周广顺元年置。旧产钱四贯九百二文。”

什么是“产钱”?有网络文字说是“能够生钱”,就是“挣钱”。有的说是家底,资产能值多少钱。对此,我们专门请教了中国国学研究与交流中心主任、中国社会科学院古代史研究所研究员孙晓先生。孙晓先生说:“产钱就是资产税。也叫家业钱、也有称物力、家活等等。在宋代,这是划分户等的依据。具体方法是,先把田亩、浮财等物力折算为钱,然后按照五等家业钱额予以排定,各等户的家业钱额各地颇异。宋代是夏天征收,所以产钱还叫夏税产钱。”

孙晓先生说,《淳熙三山志》所称“旧产钱”,指的是田亩未经重新测量的产业税钱,即未经界之地的地产税。南宋有经界法,是清查与核实土地占有状况的措施。方法是以乡都为单位,计算亩步大小,造鱼鳞图册(土地登记薄册),作为产税依据。孙先生说,有宋一代,税钱多行于福建路、广南东路、江南西路等地。福建师范大学杨祖荣副教授告诉我,“产钱”又指“夏税产钱”,就是土地税钱。一般每亩三四文至数十文,重赋之地亦有达一二百文者,多数以丝帛绵等物折纳,仅少量实纳钱币。北宋南方诸路多据税钱以定户等。

可见,“旧产钱”指的是地产税,南宋福清“纳税大寺”排名前五的是:

第一、灵石俱胝院,旧产钱六贯三百六十九文。

第二、卢山寺,旧产钱五贯九百二十三文。

第三、天王院,旧产钱五贯六百二十四文。

第四、黄檗寺,旧产钱五贯五百五十八文。第五、天竺院,旧产钱四贯九百二文。

按每亩纳地产税10文计算,以上五寺的地产分别是:630亩、590亩、560亩、550亩、490亩。

在此,我们根据“旧产钱”规模折算,列出现在仍存的十三个寺院规模,敛石院440亩,五峰院150亩,香山院120亩,龙山院62亩,龙卧院57亩,瑞峰院44亩,瑞岩院40亩,福山院34亩,白岩院34亩,涌泉院26亩,香山院19亩,少林院17亩,应林院10亩。据史料记载,各朝代对寺院称谓不同,唐宋多称院,明清多称寺。

在此,我们根据“旧产钱”规模折算,列出现在仍存的十三个寺院规模,敛石院440亩,五峰院150亩,香山院120亩,龙山院62亩,龙卧院57亩,瑞峰院44亩,瑞岩院40亩,福山院34亩,白岩院34亩,涌泉院26亩,香山院19亩,少林院17亩,应林院10亩。据史料记载,各朝代对寺院称谓不同,唐宋多称院,明清多称寺。

残碑残匾残瓷里的记忆

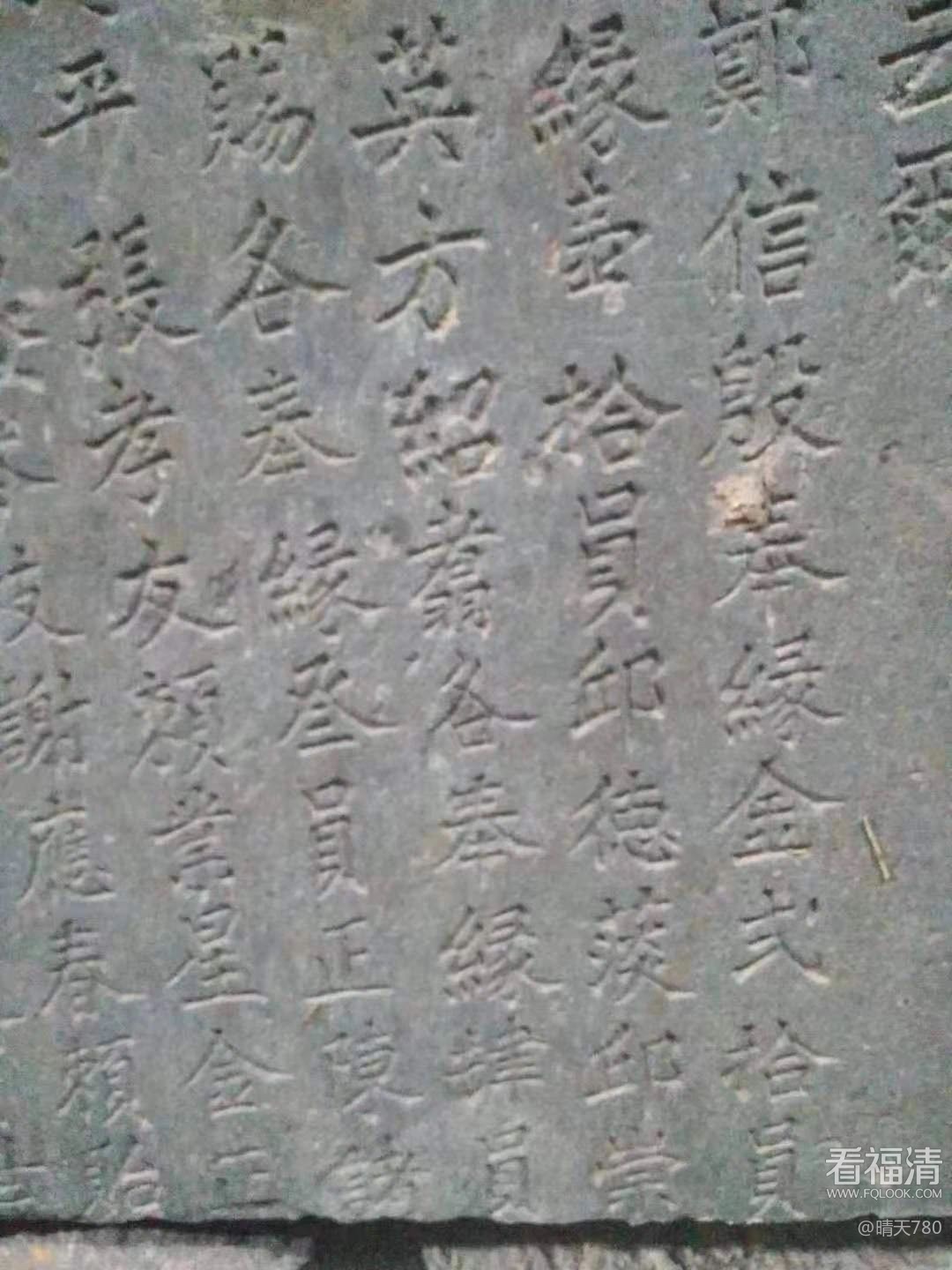

我们来天竺这天正巧停电。光永法师说,天竺寺清代以前都在,后几经兴废,于上个世纪七十年代被完全拆除。目前仅剩一块断裂的“天竺寺”石匾,还有一块断为两截的捐资功德碑。在一间木屋里,光永法师给我们展示了一些基建施工挖掘出土的瓷片、香炉、铜币实物,还有一堆文物遗存的照片打印稿。

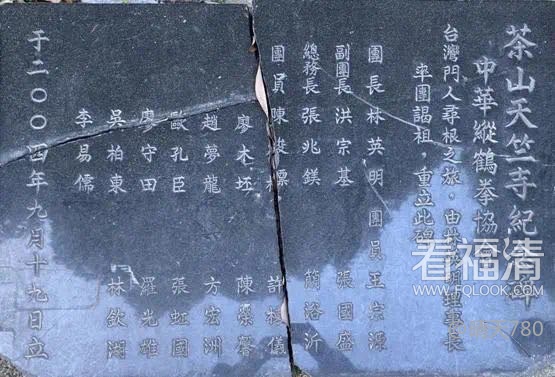

在露天观音立像身后,靠着木屋摆放着两块功德碑。其中捐资最多的人名叫“邱德茶”,捐了十五元整,名字里带有“茶”字,可能与此地产茶有直接关联。还有几位方姓捐资者方永淮、方绍翥。方永淮是“宗鹤拳”一代宗师方世培的侄子;方绍翥方世培的次孙,也是现任非遗传承人方长灿方的曾祖父。宗鹤拳是中国南拳拳种之一,发祥地就是茶山自然村方世培六扇厝故居。天竺寺离此地几百米之遥,地缘的便利,使天竺寺成为习武之地,宗鹤拳弟子现在遍布世界各地。在另一处铁皮房前,靠着一块断成三截的《茶山天竺寺纪念碑》,记载着二十年前台湾宗鹤拳门人的一次寻根之旅。

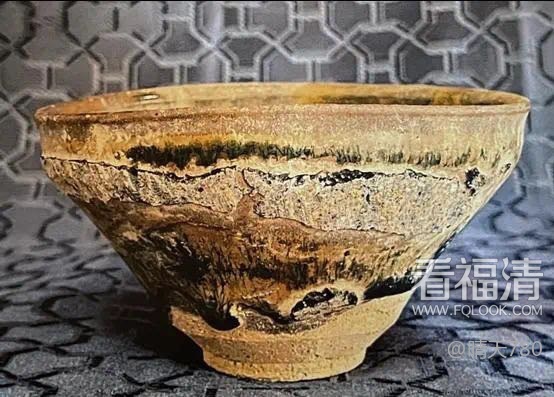

在一个塑料整理箱里,足足有百余块瓷片和碗、盘底足,有花鸟虫鱼,有青花刻花,有陶制瓦当,有玉璧底足等不一而足。也有比较典型的东张窑兔毫盏,相对完整的龙泉窑盘子。附近村民送来的刻有“凤山寺”字样的石雕香炉、七级石雕宝塔。金属类的有锡壶,钱币类有“崇宁重宝”和其它铜钱。特别是一块平底满天青釉底足,同行的黄檗书院研究员王赞成先生认为,平底足流行于唐中期,或许这是天竺出土瓷器、瓷片中最早的一件。这些文物遗存,默默无言,记下的却是天竺曾经的禅刹岁月。

光永法师说,据碑石记载,天竺寺最近的一次重修是在民国二十八年(1939年)。在国内革命战争期间,天竺寺曾是老区革命根据地之一,曾是闽中游击队驻扎地,也是福清中心县委地下交通联络站和闽中游击队的红军服装厂。二十世纪五十年代,天竺寺成为茶山头生产队的集体仓库。当时仍有3个拱形大门,门上是石头横楣,寺院保存下来的还有两重院落,占地仍约有70亩,中间有木材搭建的戏台。文革期间天竺寺被破坏殆尽,现仅存一块“天竺寺”寺额,也断成两截。

光永法师指着一片杂草丛生的空地说,这些地方就是寺院遗址,基石尚在。在遗址上,有一条沿山而下在石头上凿出的宽约35厘米、高约20厘米、长约200多米的水渠,从寺院贯穿而过,如今水渠被植物所覆盖。在紧挨着寺院右侧的溪流旁一块大石中间,留有一道从顶至下很深的雕凿痕迹。那是当年用来阻挡洪水的挡板沟,洪水来时用木板挡上,洪水退却时可以卸下。在厨房遗址旁边,村民在耕种时还挖出一个地洞,深不见底,地洞里的墙壁全部砌着巨型方斗砖。

光永法师说,附近村民传说山顶上有古时候的闭关房,我为此几次进山寻找无果,最长一次我在山里用了整整六天五夜去找,很遗憾没有找到。但找到了成片的野生古茶树,灵芝和多种药材。如今,寺院周围百年以上郁郁葱葱的荔枝古树,后山有红叶,福清水源十八重溪,挂在崖壁上的瀑布,潜藏蛟龙的水库。一座千年天竺古刹,好像隐入层峦叠嶂的深山老林,看着远方如黛的大化山,我们依稀可见一个“禅武茶药果”一味的未来天竺,到那时,我们走古驿道、礼古禅刹、练宗鹤拳、品古树茶、嗦荔枝果、观青绿山水、赏满山红叶,去亲身感受那放空自我之后的人文情味,将此身心捧出,融入那闪烁着智慧和觉悟之光的天竺月色……

福建省黄檗禅文化研究院副院长

白撞雨

高山