11月23日,福清三福文化研究院院长林秋明带领有关专家学者、革命后代,前往福清革命老区村——音西街道云中洋村考察红色文化及文旅项目有关情况,先后参观了戴氏总祠、庐岩寺、戴祥滋故居等处,深切感受红色文化及华侨文化的独特魅力。“中国网”生态中国专题部采编人员应邀参加了活动。

云中洋村东邻龙溪村,西至镜洋镇波兰村,南起旧文楼村,北与闽侯县青口镇东台村交界。下辖后洋、水壑、前洋、草厝、四兜树、下楼(墓亭)、野竹、岭口、新后洋9个自然村。辖区面积8.67平方公里。

该村是福清革命基点村。1949年,地下党福清县委扩大会议在戴氏宗祠召开,使这里成为福清革命武装的发源地之一。

戴氏宗祠始建于晚清。占地面积约1000平方米,建筑面积约630平方米。20世纪30年代、1991年、2002年曾重修。1949年,地下党福清县委在这里召开扩大会议,贯彻溪尾洋会议精神。县委成员和各区领导干部100多人出席,由俞洪庆、沈祖澄主持。会议结合福清实际,作出发展党组织、扩大游击武装、继续开展除霸、反“三征”斗争的决定。

会议强调,在除恶镇反斗争中,必须发动群众,稳准狠地打击敌人;对坚持反动立场、顽固不化又为群众所痛恨的,坚决予以镇压;对愿意改邪归正,不再作恶的,给予宽大处理。为了便于领导,会议划分了东南西北和天章区的活动范围,把江阴岛划归南区管辖。该宗祠现列入福清市不可移动文物。

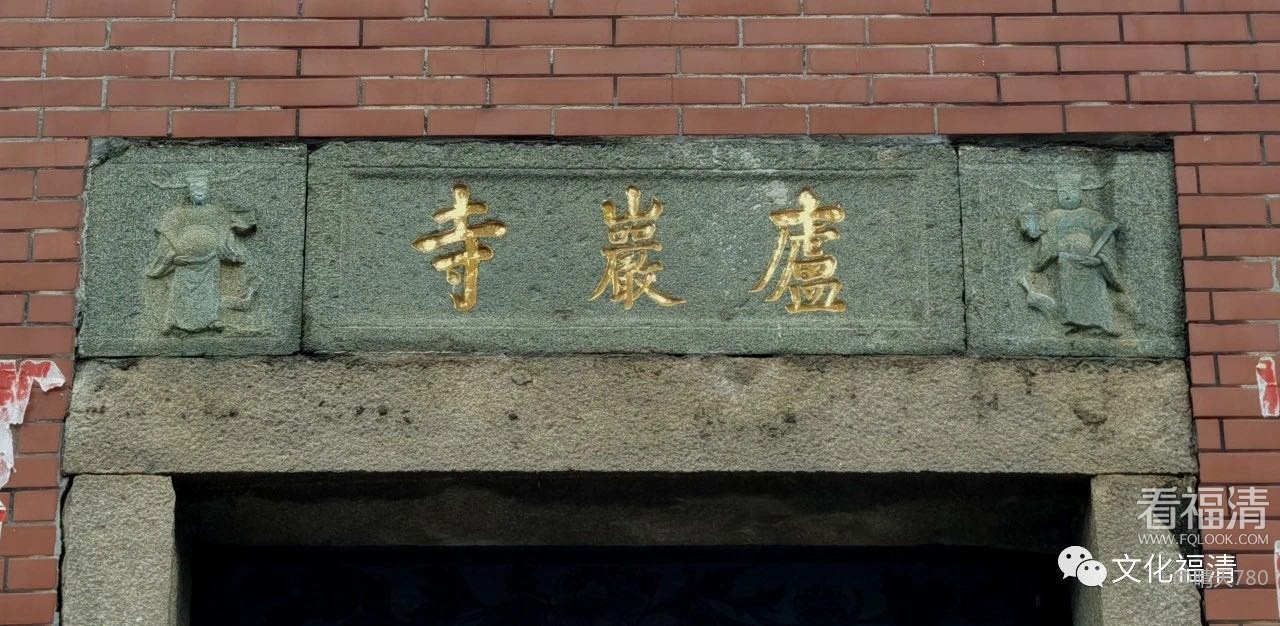

庐岩寺始建于宋熙宁八年(1075年)。近年来,村民筹集近200万元进行重修。占地面积1600平方米,建筑面积700平方米。该寺是一处红色遗址,为福清解放事业作出了贡献,现列入福清市不可移动文物。

戴祥滋故居始建于民国十年(1921年)后的四五年间。由主座、洋楼、碉楼等建筑组成。占地面积2140平方米。主座是典型的红砖四合院式风格。主座与附属建筑错落有致。外围依山势筑有围墙,主座右隅是砖构洋楼,左侧有石构3层碉楼。外有一口石井,井栏外壁刻有“民国辛酉年戴吉云新建”字样。戴祥滋故居现列入福清市不可移动文物。

戴祥滋(1870—1958),字吉云。清末前往南洋谋生。民国初年回到家乡,成立福清县华侨协会,任主席。1928年,福清县城发生大火灾,他带头捐款,创办第一个救火会。1937年,戴祥滋把70寿诞贺礼3880元法币献出赈灾。1942年捐资2000元法币,加上印尼泗水玉融公会捐资的3.85万元法币,创办了福清救济院。1946年,福清地下党在云中洋村建立革命根据地,戴祥滋把房屋让给游击队使用,并捐款献粮,还把自卫的20支长枪、1500发子弹送给游击队。1948年,国民党围剿云中洋,闽中游击支队副司令员陈亨源隐藏在戴祥滋家中。陈亨源归队时,戴祥滋还赠金数两充做革命经费。

在座谈会上,大家畅所欲言,就该村如何做大做强红色文化、华侨文化等进行了深入探讨。革命后代戴永东说,该村在新农村建设中,一定要保护好红色遗址、传承好红色基因,从革命历史中汲取前进力量。

大家表示,该村要统筹做好红色资源、华侨资源的保护和开发利用,突出“点、线、面”的打造,有效推进红色旅游、红色培训等产业发展,切实把红色资源、华侨资源优势转化为产业发展优势;要结合美丽乡村建设,保护好红色及涉侨遗址遗存及周边环境,实现红色文化、华侨文化的传承保护与乡村振兴相融相促。

林秋明与104岁的“革命五老”合影

林秋明与104岁的“革命五老”合影

来源 文化福清