海蛎

每年的6至8月、10月至次年3月,是海蛎的丰收季。每到这时,沙埔镇东陈村整个村子就都充满了海蛎的味道,淡淡的咸鲜里泛着甘甜。

海蛎的味道与其生长环境的水质、水温和咸度密切相关。东陈村海域水质优良,无污染,水温在适宜的23℃-28℃,这种海水环境下养出的海蛎腥味更小,肉质也鲜甜。养殖户何文兴说,海蛎养殖不需要播撒养料,通过吸收海水中的微生物和养分,自己就会慢慢成长。

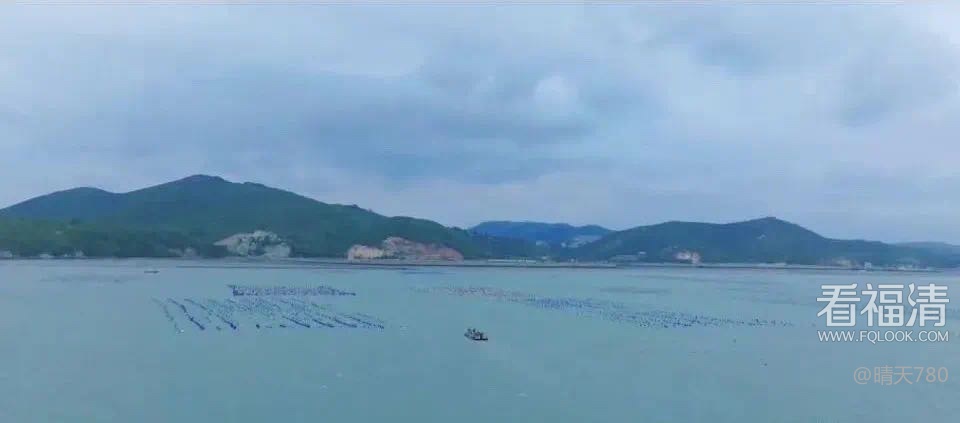

如今,海蛎养殖早已是规模化养殖,浩瀚的海域就是天然的“牧场”,东陈村的海蛎品质好、产量稳定,成为渔民致富的新希望。

这一天,何文兴带着我们上船体验收海蛎。清晨6点,小船在风浪中逆行向前,在海蛎养殖区,亲眼见到了那漂浮在海上整齐划一、一望无垠的浮球,身为曾经“海边人”,这才真正体会到海蛎规模化养殖的震撼和辛苦。

渔船停泊在海蛎养殖场内,老渔民观察一下,就熟练地将海蛎绳捞上船,两人一组,前方拉绳,后方堆放,海蛎很快就堆成了山。

清晨的海风还有一丝凉意,海浪随着渔民的动作扑面而来,不一会儿,身上被打湿。贴心的老渔民纷纷让几个门外汉往船尾挪,还腾出几件雨衣让我们穿上。

大海养育了渔民,

也在渔民的每一次出海中考验着他们。

茫茫大海,一叶扁舟,

守望相助早已沉淀为渔民们的“本能”,

也悄悄带给我们一丝感动。

很快,渔船满载着海蛎回到岸边。大家就着海水将海蛎清洗干净,随后就装车直接运回家里。专做撬海蛎的农妇们早已等待多时,海蛎一上桌,大家就自觉地戴上手套,捏一把海蛎撬开干,动作干脆利落。

日头从东到西,小盆从空到满,肥嫩的海蛎被咸汁团团围住,享受众星捧月的待遇。

如今,福清的很多餐厅、海鲜酒楼都推崇现撬海蛎,纷纷寻找合适的海蛎养殖户长期合作。何文兴也有长期合作的餐厅,“现在基本都是订单式的,餐厅报个需要的数量,我们就出海收,海蛎不能离开大海,现撬的海蛎最新鲜。”何文兴说。

在福清的沿海乡村,老一辈很多人都有下海挖海蛎、讨小海的经历,在风吹日晒,海风刮面的生活中练就一眼能看出海蛎是否新鲜的鉴赏力。

相较于章鱼等价高的海鲜,海蛎自古都是福清人心中的“白月光”。个大肥美的海蛎可以拿去市场上卖掉,瘦小的海蛎,自己吃掉也不心疼,在过去,这样的时候,并不多见,偶尔为之,即惊为天人。

我理解一个沿海长大的福清人,对新鲜的坚持,也更明白那份新鲜背后的含义。那是大海的慷慨馈赠,是贫瘠生活里少见的鲜甜,那里有福清人穷尽一切的创造:大海蛎卖出的钱作为家用;小海蛎煮酱油,是白米粥的良配;海蛎滑粉,是一次奢侈的大餐;丝瓜汤里,撒上几粒海蛎就能“化腐朽为神奇”,让素汤有了海鲜味。

凛冽的海风,渺渺无尽的滩涂,孤身一人的背影,以及灶火蒸煮的鲜香,苦的、甜的,构成福清人牢不可破的生活记忆。

于是,这份鲜,就成了福清人不管走到哪里都忘不了的家乡味。

靠海吃海的福清人,深谙大海里四时更替的食材规律,从祖辈起就奉行着“不时不食”的传统。在海蛎最肥美的季节,自然不能暴殄了天赐的美味。

海蛎煎、海蛎饼、海蛎抱蛋、海蛎滑粉......在福清家庭里,单单海蛎的菜品就可以作出十余种。

海蛎煎是最常见的家常菜品,肥美的海蛎裹上地瓜粉,再浇上金黄的蛋液,加蔬菜辅之,海蛎的鲜嫩有了,鸡蛋的香酥也有了。

海蛎饼是逢年过节福清家庭的必备小吃,米浆里裹上包菜、紫菜、海蛎,再用米浆包裹,炸至酥脆,咬一口就能尝到海蛎之鲜。

这是福清人根深蒂固的味觉记忆。

当鼻翼传来那道熟悉的鲜味,那颗以为历经世事磨砺的心,便不由得柔软起来,一如坚硬外壳包裹下的海蛎,其实有一颗最柔软的心。

来源 壹福清