黄檗山是具有千年文脉的文献名山,黄檗山龙潭自北宋以来就是祈雨的胜地,而龙潭摩崖石刻更是一颗璀璨的明珠,加持着龙潭的幽淳与灵性。两年来,黄檗书院学者在对黄檗山进行田野调查时,共发现近三十处现存摩崖石刻、碑刻,仅龙潭一地就有十三处,年代跨越宋、明、清和民国时期。九月二十五日,福清市文化体育和旅游局局长、文物局局长杨锦嵩带领相关专家,对黄檗山龙潭宋代摩崖石刻进行考察。

专家组确认,八处龙潭宋代摩崖石刻中,有福清县令庄柔正、崔宗臣,州府赵师恕、叶嗣昌,黄檗寺住持圆悟、元恭等六处为首次发现。而且,对已经有明确记载的“铁面御史”赵抃摩崖题词、题诗,也有新的认识。

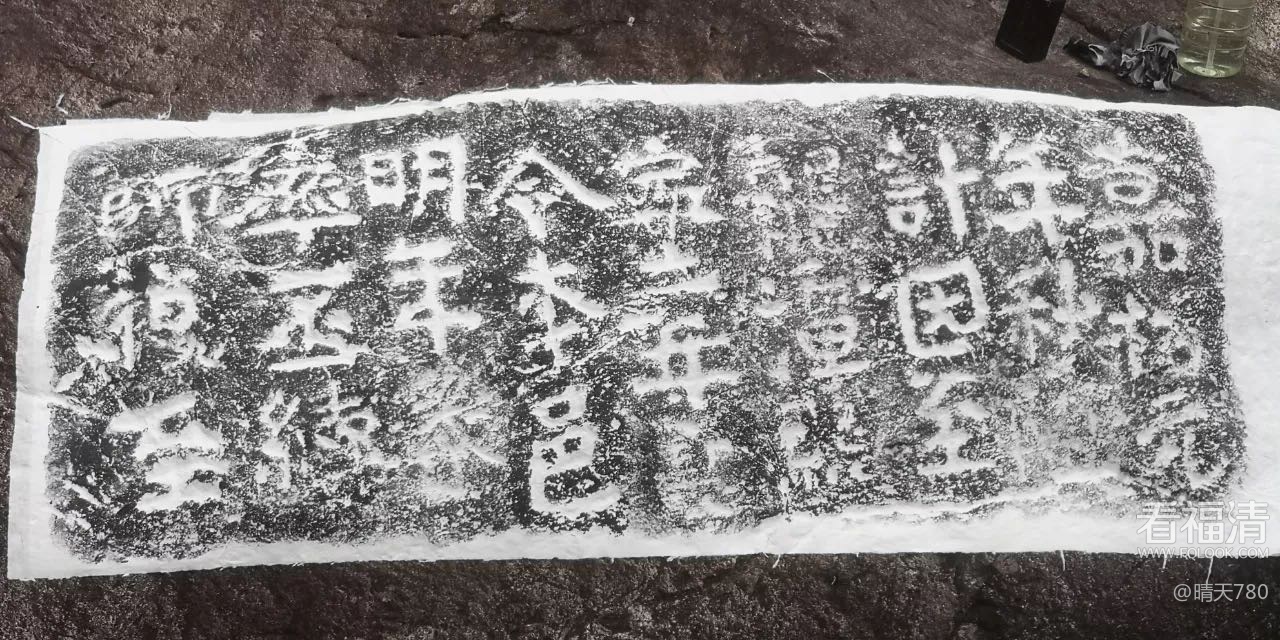

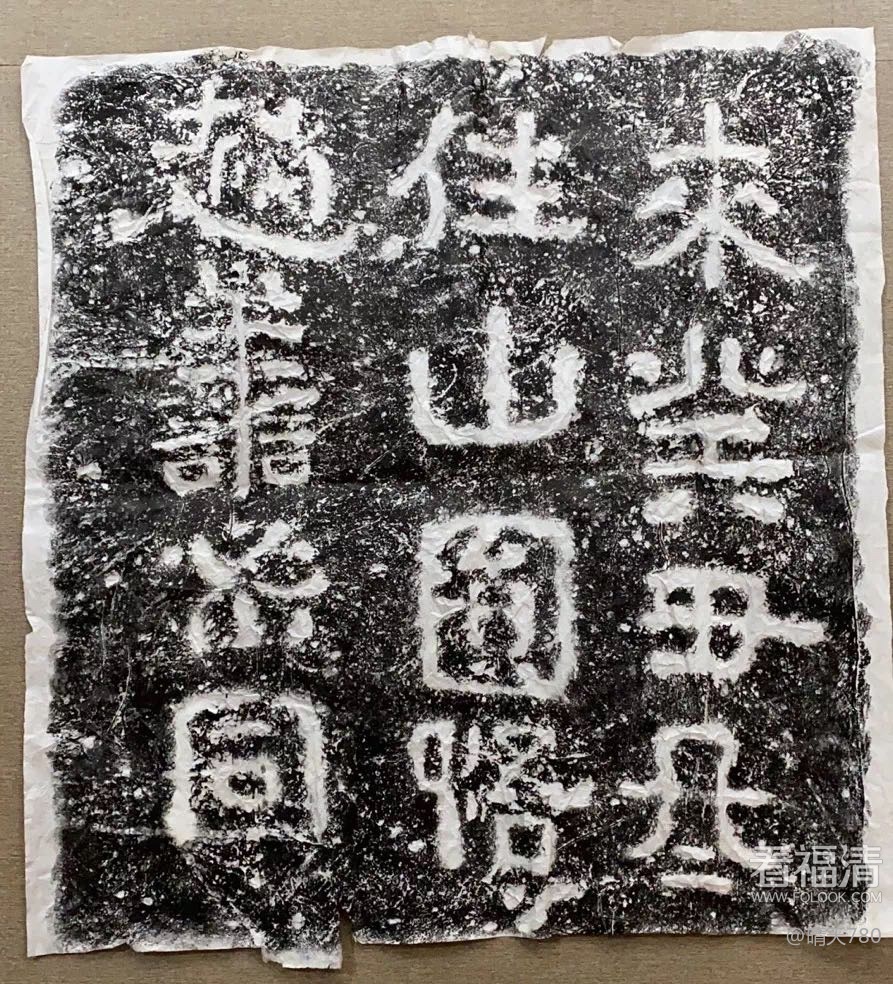

道光《黄檗山寺志》记载,宋绍兴癸丑(1133年)冬,长官赵抃观稼至此,祝曰:“名位浅狭,所及者鲜,惟龙以时致雨,尽苏一邑之苍生。”书以勒石,复勒“灵渊”二大篆字,“并七言绝句一首与潭石之上”。按照这个记载,专家组找到了“书以勒石”之处的摩崖,只有以下几个字迹依稀可辨:“绍熙之□,赵□观稼檗山。□之曰:□位浅□,所□□□,□龙以时致□,尽苏□□□□。”

观稼就是观看、查看庄稼,是古代帝王和地方主官关心农耕、稼穑和老百姓疾苦的一种行为。《宋史·礼志十六》有:“五月二日,(太宗)出 南薰门观稼。”唐代诗人白居易和明代文学家王守仁都写过一首同名的五言诗《观稼》,歌颂田翁的辛劳和劳动的伟大。赵抃观稼来到黄檗山,登上九渊潭,写下“灵渊”俩字,刻于潭水下泻处水底,祝词勒石于潭壁水际。虽然,祝词已漫漶模糊,但“观稼”“赵”“绍熙”这几个关键词还在。只不过,摩崖石刻是“绍熙”,而不是寺志上的“绍兴”。

《黄檗寺志》卷之三“文·逸事”部分,记载了赵抃的《题灵渊》:“灵渊无底石嵌空,万丈飞泉落半空。寄语鱼虾莫相侮,此中蟠蛰有蛟龙。”经现场考察,此诗题刻于龙潭崖壁,寺志中的“灵渊”,摩崖作“灵潭”。石刻文字只留下“灵潭无”“万丈飞”“寄语鱼”“此中蟠”,“灵潭”之“灵”只剩下半个。二十八字只剩下十一个半,但这也是很难得了,起码和寺志做了互相校证。

摩崖石刻与寺志记载最大的不一致,就是寺志中的“绍兴”,石刻作“绍熙”。但这样,问题就来了。寺志记载的“宋绍兴癸丑”,是1133年。而“绍熙”是南宋皇帝宋光宗赵惇的唯一一个年号,从1190年到1194年,共计4年半。石刻和文献记载,两者相差57年。

而北宋名臣赵抃,出生于1008年,1084年去世。他的去世之年,离寺志记载的“宋绍兴癸丑”年,相差49年,离石刻的绍熙年相差近110年。对此,专家组推断,来黄檗观稼、在龙潭题诗、题刻的,不是北宋赵抃。还是用道光《黄檗山寺志》上的“赵卞”为妥。

赵抃是浙江衢州人,时称“铁面御史”。平时以一琴一鹤自随,为政简易,长厚清修。康定元年(1040年),赵抃任崇安(今福建武夷山)知县,这是赵抃在福建为官的唯一记载。所以,专家组认为,龙潭摩崖之“灵渊”、祝词和题诗,可暂名“宋绍熙赵卞题刻”。

除此之外,专家组发现,龙潭之下飞来石上尚有三处摩崖,其中有崇祯年间福清知县费道用所刻之“祳鹭之瀑”,而不是网上所见之“振鹭之瀑”。落款“费衢用题”,更是误将“衜”记作成为“衢”。

图文来源:

福建省黄檗禅文化研究院副院长 白撞雨