弥 勒 岩

— 叶 孔 亮 —

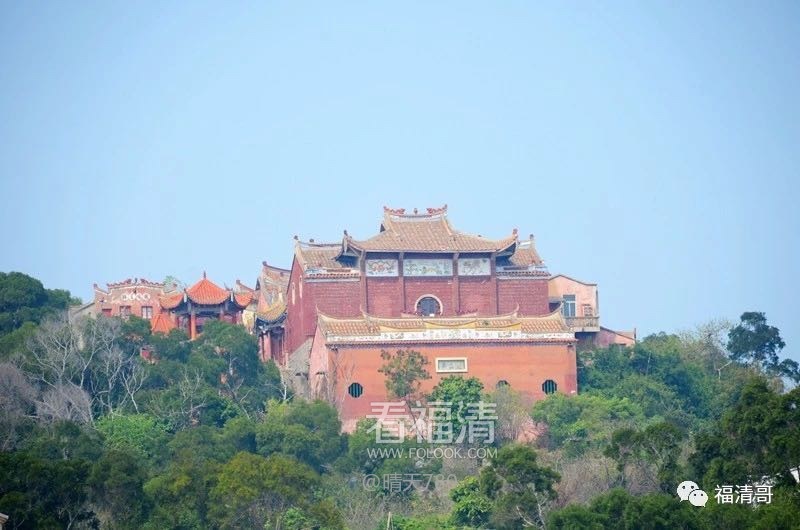

手术后的第一次登山,是去看弥勒岩。那天下午,本来和友人相约去福清美术馆看画展的。一家子驱车路过某山,山上的碧树红楼吸引了我们。

妻子说,这弥勒岩刚修葺的。

我才知道,原来这里就是久负盛名的“弥勒岩”。

我笑着问她,天气真好,母亲和孩子们好久没走动了,爬山如何?

我们相携来了。

海口镇滨海,空气清新无尘。弥勒岩,百度地图只显示“瑞岩山”。只因弥勒石像太著名,福清人的日常聊天就用“弥勒岩”来指代瑞岩山风景区了。这里山势起起伏伏,大体缓缓的曲线,不似蜀川“山从人面起”那么突兀。与北方大岳相比,她并不壮观,但岩峰颇有嶙峋之态,像微缩的盆景。而“弥勒岩”三字用福清话读起来有点顿挫,外地人听着也有亲切感,呢喃的语调轻轻道出,有点抒情,像在胸前捻着一串佛珠,顿觉心宁。

弥勒岩,在福清人心中有着特殊地位。不必说济济一堂的人文史迹,一山一石就自带元朝黄公望笔下温润的墨韵。而即使黄公望来写生,估计也得琢磨一番皴法组合。这是一座南方的山,大体可用披麻皴。而这又是一座连着海气的山,千百万年来山石对抗着海风激荡,敦厚中呈现出金刚怒目,像“天子万年”巨石,“桃源洞”外的乱坡奇石,非大斧劈皴不能表现其凌厉之势。

一方水土一方人,环顾眼前的瑞岩山,不禁让人想起这片土地上的福清人。在“数峰无语立斜阳”的时代,万事艰难,人和山都是静默的。静默,未必没有力量。穷则思变的人心中,有一股炽热的岩浆在涌动。一朝喷发,即沧海桑田。

初冬的午后,太阳烘着,我的大衣开始暖和起来。儿女在蜿蜒的石道上跑着,跳着,一会儿脸就红扑扑的,母亲提醒妻子帮他们脱下外套。然后他们轻似风筝,朝山巅飘去,妻子的眼神像一根绵长的线,远远地拴着他们。母亲腿脚不大灵便,我也在康复期,母亲对我说:“你这么久了第一次爬山,慢点……慢慢看。”

人到中年,才对“慢”字加深体会。职业习惯中,人们都知道“慢”的好处,慢工出细活。我在课上,不厌其烦地叫孩子们临帖时不妨多观察,行笔时不妨再慢些、再慢些;但我几时能做“职业的自己”呢?技术可以反复琢磨,身体发肤则不可消磨。多年来“快”习惯了,简单随便的衣食住行,自嘲“颜回陋巷”。殊不知,颜回二十九岁即满头白发,后来早逝……时过境迁,现代人绝不可取。精神也好,物质也罢,皮囊不存,遑论幸福。

聊起妻子的工作情况,母亲也感叹她太忙。我轻轻搭着母亲的肩膀,想着,我不也是连结在这对婆媳间的一根线吗?

杂树苍翠,山风微微,真是幸福的时光。

满山题刻,最有“幸福”味的当属《谢政归来诗》:

使节相将万里遥,名山还喜驻征轺。

青萝洞里扪残碣,绿树亭边看晚潮。

花鸟总知春事好,林泉偏觉圣恩饶。

扶筇更上层台望,缥渺彤云护紫霄。

瑞岩山前岩辟于北宋,之后游者众,发展到明代,已然“名山”。四百年前的春日,饱经宦海沉浮的叶向高与县官们前来同游,或不肯煞风景,“心有猛虎,细嗅蔷薇”嘛,便写下与人同乐的诗篇。此诗颔联着眼瑞岩幽趣,颈联稳中有转,从春天好,说到皇恩重,一派清和安宁,尾联更结得仙气飘飘。起承转合,中规中矩,虽不是名篇,也体现了一位大政治家的处世性格:说话做事,滴水不漏。

他无心学范仲淹那样,一句“忧乐”让岳阳楼名扬天下;更无心像苏东坡那样,潘江陆海,却身陷“乌台诗案”。风雨如晦的明末,他已经习惯了“藏锋”,他有更重要的使命。懂得“藏锋”的人,才有机会实干。虽然彼时他已“处江湖之远”了。

后人评价,说叶向高善于决断大事,任首辅期间,为明神宗出谋划策,调剂大臣之间的关系,维护太子正统,遏制魏忠贤的势力,厥功甚伟。小家和则万事兴,大国顺而万世昌。叶向高两次“谢政”,则无奈地说明他无力回天。身居高位,为民谋福而不得,真是悲剧英雄。

继续前行,又见道边戚继光将军题写的“独醒石”。想必叶向高当年也见过的。将军“独醒”,幸有荡寇之机;首辅“独醒”,空怀安邦之志。时运不济,百姓亦苦。噫!千古悠悠,几人独醒?

抚今追昔,题刻是瑞岩山凝重的皱纹。皱纹里的家国情怀,守护着东南的海川风月。东望海门,一片苍茫。千载思绪汇着江水,由斑驳的龙江古桥下奔流出海,岛屿楼船渔艇,万里烟波如画。

胸襟一开,天地间愈觉此身渺小。远山顶上许多巨人似的风车,望中不过是插在沙盘上的小枝;再定睛一看,风车转速并不快,但每年转化的风能应该是巨大的。大自然的伟力往往以平和的面目出现。恰如佛寺中袅袅的香烟,是信徒今生来世的坚定寄托;明天的生活更美好,是世俗人的不懈追求;而山下万顷平畴孕育的希望、远方风车旋转出的幽梦,正是斯民福祉所在。山中山外,一片寂静,只有林间一两只雀儿唧啾,闲话古今兴衰。

此中有解么?心中自问。山路一转,终于找到笑容可掬的元代弥勒石像。据说,弥勒像的开凿和一个叫吕伯恭的人有关。某日,吕伯恭来到瑞岩山,见一巨岩酷似佛形,或是心有感应,当即想把它雕刻成弥勒佛坐像。当时的人力物力,不知他如何费心组织起来的,刻成了如今全国最大的弥勒佛坐像。佛像高6.4米,宽8.9米,厚8米,被身后小山一衬托,更显壮美。当年的工匠毕竟是讨生活的人,为了生计,终日艰苦努力地工作着,数百年后,他们的名字早已湮灭在历史烟尘中。今人路过他们开凿的偶像,不免驻足瞻仰,信众更是合掌默念,祈求得到祝福。然而世人眼中,这美轮美奂的创造,给人们带来的只是精神的慰藉。

儿女好奇地问,世上真有佛吗?

我笑笑,没回答。

总有一些人,为了实现幸福的梦,在时代舞台上奋力拼搏、艰苦付出。瑞岩山北面,是已故爱国华侨林绍良先生的纪念馆。作为享誉全球的商界巨子,林绍良未忘记自己的祖籍国。改革开放以来,他为了脱掉福清“地瓜大县”的帽子,为了让“农业福清”转型向“工业福清”,做出了巨大贡献。

翻开史料,得一则有趣记载。1991年,时任福州市委书记习近平建议林绍良,可以和政府一起,帮助家乡福清搞工业园区,引进工业项目,让乡亲们勤劳致富。习近平风趣地打了一个比方,说你不能光是直接送“蛋”给乡亲们吃,他们吃完了仍然是“穷光蛋”,你要教会他们“养母鸡”,这样就不断有“蛋”吃了。

是啊,为苍生造福,是古今多少能人志士的宏愿。感叹至此,忽然有悟:多少伟人、多少像林绍良这样的爱国华侨不就是古代的吕伯恭吗?然而又不是。吕伯恭把造佛工匠组织起来,只为苍生造了一场缥缈的梦。而能人志士们和福清乡亲一起推动家乡的建设,要造更宏大更美丽的像,比古人更加筚路蓝缕,艰辛千倍万倍。时间告诉我们,他们成功了。他们造的是太平气象,象中是高楼玉宇,是良田美池桑竹之属,是人人喜笑颜开的致富之路。

向晚,弥勒岩上的晖光愈加柔和了。这时,接到在美术馆参观的友人电话,他说看到我在朋友圈发的瑞岩山风景了。

“来美术馆吧,”他邀请道,“原来福清艺术家这么多。”

我望着天边变幻的云彩,说:“那是。仓廪实而知礼节。你先慢慢看,后续还有很多大展呢。”生活美好了,文艺也会繁荣的。

历史的车轮仍在向前,人文还在积淀,将来会有哪位大家在瑞岩山题刻呢?希望他在最险峭的石壁上,写个大大的“福”字。

古书说,“畐”本象形,人首,下方弥勒肚状,憨态十足;或许有人喜欢颜体的“福”字,认为勾画严谨,中正而有大气象,就像我们正在规划的生活;而肯定有人会提醒,生活是动态的,发展的,日新月异的,用动感的行草更佳……

每个时代,对这个“福”字都有新的期盼——谁人来写呢?

愿天下苍生,同被此福。

(本文荣获“写福清”征文比赛三等奖。)

来源 福清文联