据明弘治《八闽通志》,除了福清之外,在古田、安溪、邵武等地都有黄檗山。

《八闽通志》有载,“古田黄檗山,在崇礼里。上有宝峰。峰之下有小湖,东有桃溪。”古田是福州十邑之一。《福州府志》亦载,“黄檗山,在古田县。山多桃,坞曰桃坞,湖曰桃湖,溪曰桃溪,洲曰桃洲。旧传,有人由白沙溪溯流,至溪上,境界豁然,有如洞天。于时春风微和,夭桃夹岸,繁英媚川,故谓之桃源。溪西有湖,曰小湖。黄檗山下,有寺曰宝峰寺。西南有台,曰罗溪,并黄檗山而为五。宋县令许当诗:‘溪流一何清,想象武陵水。所爱春风时,灼灼花数里’”。

古田的黄檗山在旧城之西,山中旧时多桃树,山下清溪曰小桃溪,溪边有小洲曰桃洲,洲边有湖曰桃湖。此地有如陶渊明笔下桃花源胜景,是文人雅士游览的好去处。

安溪黄檗山,位于今城厢镇西南,海拔935米,古称黄檗山,今名五峰山,又名南山、午山。堪舆家目为廉贞山。

清朝康熙年间,泉州府安溪县人氏,文渊阁大学士兼吏部尚书李光地(1642-1718),曾至安溪黄檗山万福寺邀请其住持锐锋法师,住锡其故乡寺院安溪湖头的泰山寺。锐锋法师住持泰山岩后,缁素环绕,弟子数百,其后代弟子多受戒于黄檗寺。乾隆年间,泰山岩分炉至台湾台北等地。

邵武黄檗山则仅留其名,《八闽通志》书中并未作详细介绍。

《八闽通志》未有记载,但与黄檗有渊源的,还有福建的浦城、建瓯。福建浦城也有一座黄檗山,又称福清山,它与黄檗僧人有过渊源。当年,外出行脚的黄檗僧人大多经浦城、崇安出福建,入江西、浙江。其中黄檗高僧费隐通容,在送其师密云圆悟禅师返回浙江金粟后,曾栖止浦城马峰,由此有了黄檗山和福清山的名称。

浦城黄檗山,也叫黄柏山,位于今浦城县仙阳镇柏山村境内,海拔约700米。蜿蜒40多公里的古石道穿村而过,山光水色,令人神往。

因此有人说,浦城的黄檗山,就是江淹笔下的黄檗山。

黄檗山闻名天下已久,南朝梁江淹作了《游黄檗山》一诗,是他在政治上失意,被贬担任建安郡吴兴县令时所作。

长望竟何极?闽云连越边。

南州饶奇怪,赤县多灵仙。

金峰各亏日,铜山共临天。

阳岫照鸾采,阴溪喷龙泉。

残杌千代木,廧崒万古烟。

禽鸣丹壁上,猿啸青崖间……

诗中通过对黄檗山秀丽景观的实景描写,隐约透露出作者彼时出世的情怀。江淹终究并未真正出世,然而黄檗美名则借江淹之笔流传开来。

江淹当过建安郡吴兴县令,吴兴就在今天福建浦城一带。

有学者称,江淹曾游历福清的黄檗山。对此,更多的人认为是讹传,因为南北朝时福清尚未设县,黄檗山也未开发,且浦城至福清数百里之遥。对这个历史疑案,可以进行深入研究,并进行讨论。

《宋书·谢方明传》记述了谢方明在东晋末孙恩、卢循起义中,从浙东取道“黄蘖峤”,经今江西一带,逃到建康(今江苏南京)。可见“黄蘖(檗)峤”在今闽浙赣三省交界处,这地方离江淹被贬的浦城不远。另外,江淹《游黄檗山》诗中有“闽云连越边”,实际点出了此座黄檗山的位置在福建与浙江交界之地。

尽管江淹的《游黄檗山》这首诗被历代多种版本的《黄檗山寺志》收入到“居士诗”当中,但其笔下的黄檗山,当是浦城的黄檗山。

与黄檗僧人有关系的,还有福建建宁府建安县(今福建建瓯)。明代晚期,祖籍福建福清的黄檗费隐通容禅师,曾在建宁府主持过建安莲峰院,故此有人便把莲峰称为黄檗山。

(四)

当然,我们还知道,除了在福建有多座黄檗山之外,江西省宜春市宜丰县境内,也有黄檗山。

南宋永嘉四灵之一的翁卷写有《游黄檗寺》,诗中写道:“天下两黄檗,此中山是真。碑看前代刻,僧值故乡人。”诗中的“两黄檗”,一处指福建福清的黄檗山,另一处指的是江西宜丰的黄檗山。

江西宜丰的黄檗山,是因为断际禅师而得名。断际禅师就是黄檗希运禅师(?-850),福建福清人,姓氏不详。慈怡主编的《佛光大辞典》介绍,希运“幼出家于洪州黄檗山,聪慧利达,学通内外,人称黄檗希运”。宋代《高僧传》卷二十载,“时河东节度使裴休镇宛陵,建寺,迎请说法。以师酷爱旧山,故凡所住山,皆以黄檗称之”。由此得知,位于江西宜丰的黄檗山,是由于黄檗希运禅师怀念故乡福清之山,而得以命名的。

日本京都宇治市的太和山,也打上了黄檗的印记,也被称为黄檗。

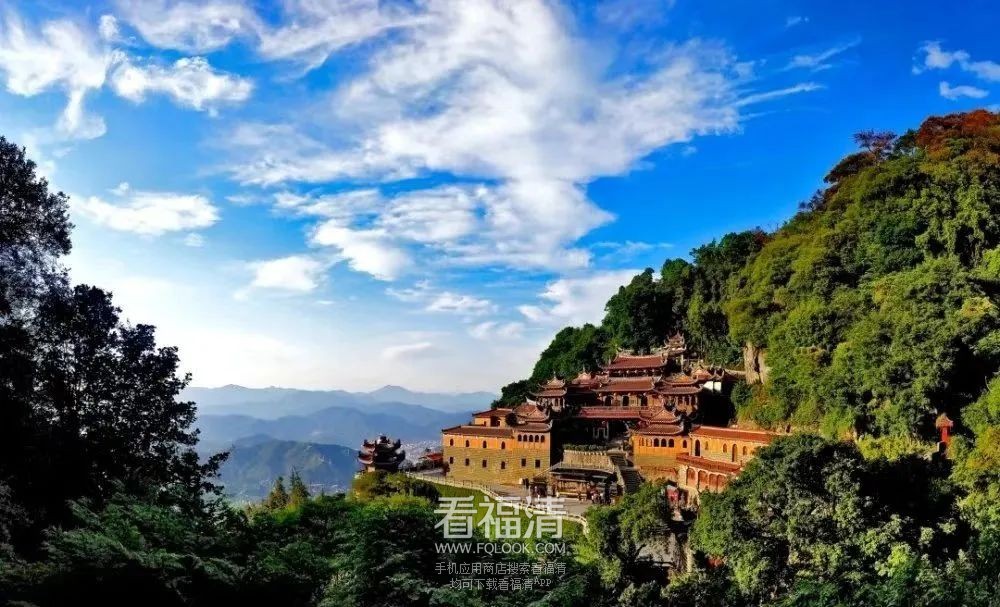

原来明末清初,一代僧杰隐元隆琦禅师从福清黄檗山出发,东渡日本弘法,在京都宇治开创新寺。与当年的希运禅师一样,为了纪念自己的出身之处,隐元将新寺命名为黄檗山万福寺,是为“新黄檗”。而福建福清的黄檗山祖庭,则被称为“古黄檗”。在《黄檗开山普照国师年谱》中,则有“东西两黄檗”的提法。

一座福清的山峰,本来除了盛产黄檗之外,也并非有太多殊胜风光,却由于有一座名闻遐迩的禅寺,名传五洲四海,成为众人向往的胜地。

首发:知福清

作者:严家梅,福清市首批社科专家,部分文献来源:《天下两黄檗和东西两黄檗》(李湖江)。