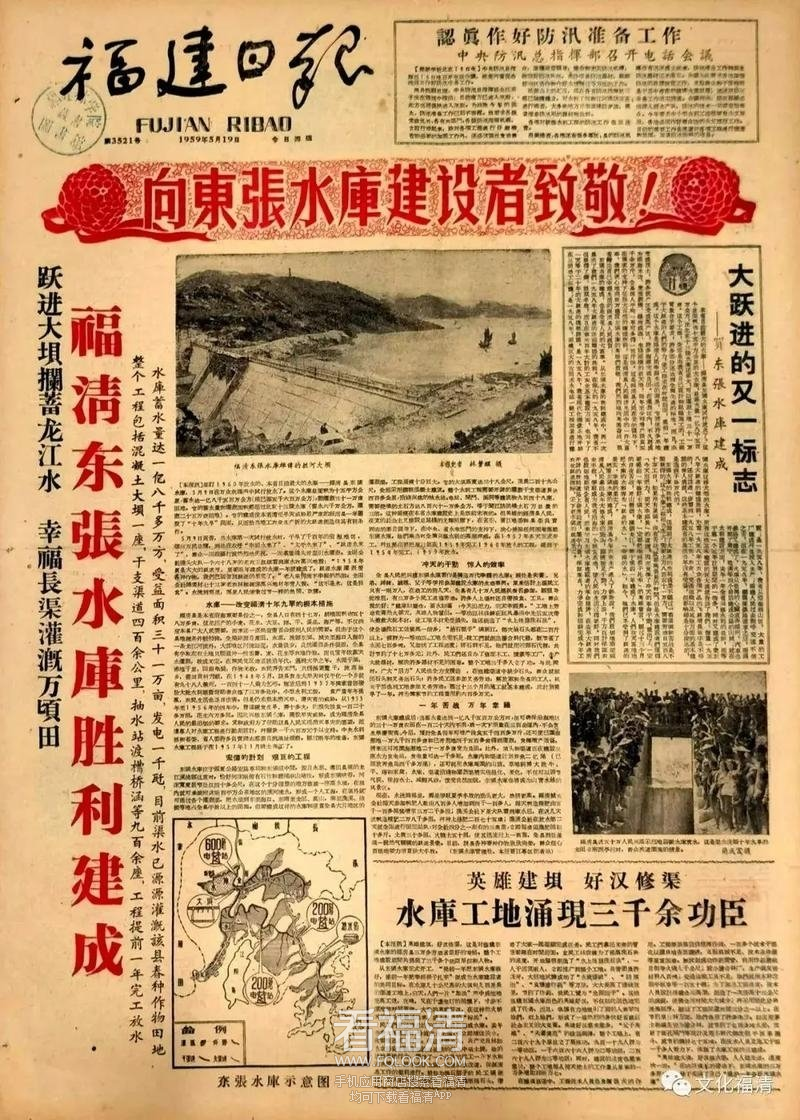

1957年8月,经过专家们的实地勘察和工程师的精密计算,福清县选择戴云山余脉环绕的东张镇,准备建设一座大型水库。这是福清亘古未有的造福人民的巨大工程,也是当年福建省第一座自己设计和施工的最大水利工程。

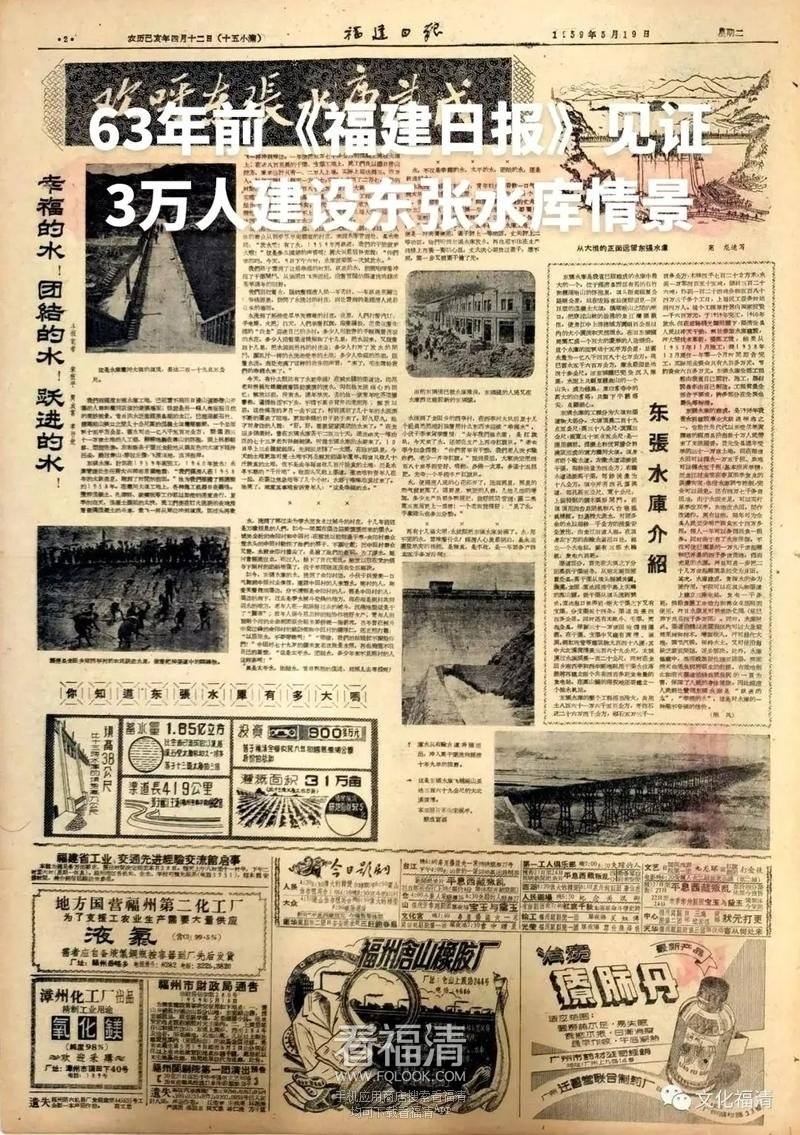

1957年11月21日,《福建日报》头版头条刊登《本省最大水库东张水库开工》,报道了当年11月15日,东张水库第一期渠道工程正式动工的重大新闻。这一天,来自全县各个公社、生产大队的2万多名民工、石匠、工程技术人员,自带干粮工具,义无反顾地云集工地参加会战。到处是紧张劳动的人们,开山炸石的轰响伴着高亢的劳动号子,宣告福清人民在中国共产党领导下,打响了改天换地的第一炮!

1958年12月,历经13个月的奋斗施工,“福建红旗渠”东张水库,在2万多万建设者们共同努力下,终于完成了总体建设。

1959年5月9日,东张水库试行放水。至此,该水库水面面积15平方千米,库容量达1.85亿立方米,分别是台湾日月潭的1.85倍和1.26倍。

季节辗转,人世沧桑,花开花落,月圆月缺。

东张水库就在这蓝色的巨幕下,在年复一年的四季里或静默,或热烈,或消减,或丰盈。

(二)

一说起东张,总有一种不知名的自豪感:素有“中华梦乡,石竹仙山”的石竹山位居于此,改变了福清“十年九旱不收粮”历史的东张水库坐落于此。特别是翻开福清的历史,新石器时期的史前先民,也都青睐这片富饶之地,祖祖辈辈在这里繁衍生息。

走进东张水库展览馆,看着一张张泛黄的图片、一份份珍贵的资料,听着讲解员的细致追溯,让我们对水库工程概貌、枢纽模型、建库历程、一线英模,以及60多年来哺育滋养玉融大地作出的卓越贡献,有了直观形象的了解,更加深切感受到了当年建设者们“热血铸铁壁”的热血与豪情。

东张水库,是福清人民在上世纪50年代后期创造的一项战天斗地、人定胜天的大型水利工程,是福清人民勤劳智慧的结晶和用血汗铸就的一座历史丰碑。

(三)

新世纪之初,在时任福建省委常委、福州市委书记何立峰同志指导下,位于石竹名下之下的福清东张水库,又被赋予“石竹湖”美称。

目前,石竹山风景区是国家首批水利风景区、国家4A级旅游景区。

如今的东张水库,湖水碧蓝如洗,两岸群山,林木葱茏的美景,宛如一幅清丽美妙的山水画。

水库大坝雄伟壮观,坝顶修建有仿古长廊,因其横跨龙江,素有“雄关聚龙”之美称。湖中的“鲤鱼岛”在水波环抱之中,形成“鲤鱼卧波”之胜景。南面鲤尾山林木苍郁,紫云宝塔与石竹寺隔湖相对,别成一景。儒道释三教合一的文化在水库周边交相辉映,熠熠生辉。

走在环石竹湖步道上,不时遇到耳鬓厮磨的小情侣,他们手拉手呢哝细语,把这个世界彻底抛在身后。石竹湖公园里,不时传来大爷大妈愉悦的吆喝声,搁浅了匆匆而过的岁月。一群追逐嬉戏的孩童从身旁惊过,把天使般的笑声撒在风里。

(四)

水是生命之源、生态之基。东张水库也是福清人民的聚宝盆,依山傍湖,相得益彰,不断传承着“绿水青山就是金山银山”“守护绿水青山,才有幸福健康”的思想理念。

2023年2月,福清市委、市政府成立了东张水库水质提升及周边环境综合治理攻坚行动指挥部,聘请中国环境科学研究院专家提供顾问服务,高位统筹、高效推进水库水质治理工作。

本着“科学、系统、源头、依法”原则,一线治水人积极探索流程化、标准化、台账化、模块化的治理措施,力求系统化的常态长效,打造“撤不走的工作队”。他们以系统治水、全域治水、科学治水的思维,扎牢镇村、岸边、水里三道防线,着力破解水库水质提升中遇到的问题。

如今,治水成效初显的东张水库,已然成为水清岸绿景美、鸟飞鱼翔人畅的生态廊道,成为人们周末休闲、结伴出游的良好去处。

(五)

“山得水而活,水得山而媚”。水库与石竹山相映成趣,是福清人民为解决吃水用水问题妙手偶得的一道美妙景观。

“东张出平湖,山河应无恙”。东张水库大坝像一条巨龙横卧山间,湖水碧绿,清澈见底;青山叠翠,风景如画。她浇灌万亩农田,滋养百万市民,真可谓:琼浆库奉献乳汁润泽土地万倾,聚宝盆护祐芸芸众生福祉万民。

转眼间六十余载已过。忆往昔,岁月峥嵘,当年参加工程建设的勇士们如今大都老去,然而,东张水库雄伟的大坝依然巍然矗立,充盈的湖水更加清澈葱郁。当年发生在玉融大地上的这一惊天地、泣鬼神的故事,历史不会忘记,人民不会忘记!

作者:严天生