福清襟山濒海,人多地少。有史以来,生活在这片土地上的一代代玉融儿女,不畏艰险,顽强抗争、砥砺前行。垒堤围垦、向海争地,成为历代福清人谋求生存、发展经济的主要方式之一。

(一)

历朝历代,围垦的目的与结果不外乎三:种粮、养殖、晒盐。盐是国家的战略物资,也是最重要的财税来源,自古便有“天下之赋,盐利居半”之说。

春秋时期,齐国管仲的“官山海”政策,秦国商殃变法中的“控山海之利”,均涉及山海之产,特别是盐、铁专卖。

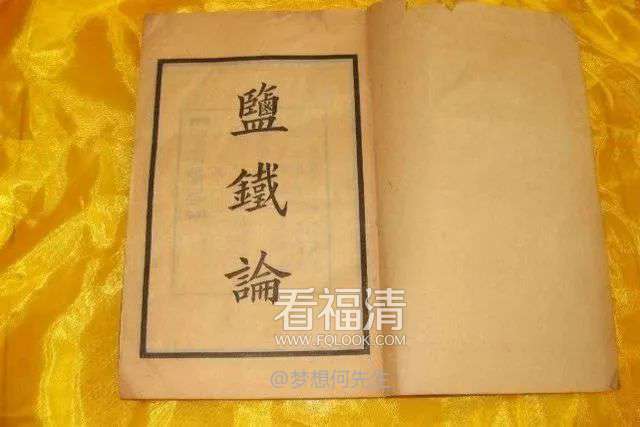

西汉著名文献《盐铁论》,系统阐释了以御史大夫桑弘羊为代表的国家干涉经济的政策。其中强调,盐铁、酒类必须由国家垄断经营,既可均衡贱买贵卖、调节物价,又为国家增加财政收入,“以佐助边费”,奠定富国强兵基石。

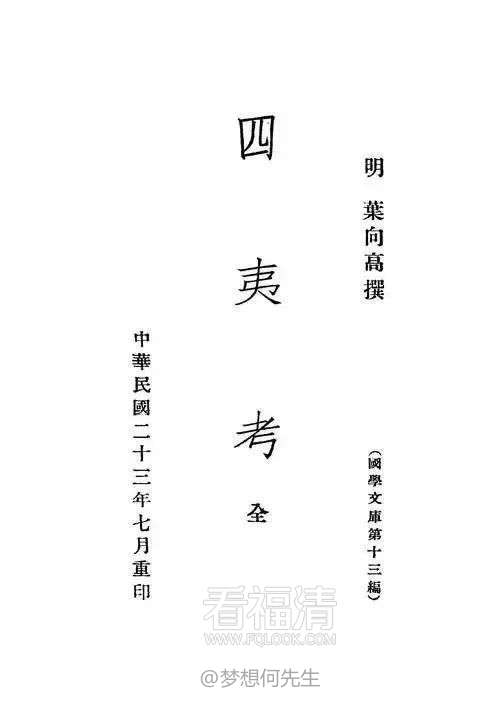

福清邑人、晚明内阁首辅叶向高曾撰《四夷考》17篇,其中的《盐政考》如是说:“国家之制盐政也,盖边政也。盐政修而边政与之修也,盐政弊而边政与之弊也。”阐述了大明王朝盐政与屯政(边防)互为表里的重要关系。而在明代,盐税是仅次于田赋的第二大财政收入来源。

(二)

盐,是人体不可或缺的重要元素,有调节人体活动的作用;盐还可以让食物更好吃,是重要的调味品;盐又是防腐剂,起着腌制和保护食品的作用。故曰:“没有盐,就没有文明生活。”

食用盐有井盐、海盐、池盐、岩盐等种类。历史文献《说文》中记述,“天生者称卤,煮成者叫盐”。传说远古时代,黄帝辖下有个夙沙的诸侯,就是以海水煮成卤、煎成盐。《中国盐业史》载:“世界盐业,莫先中国。中国盐业,发源最古。在昔神农时代,夙沙初作,煮海为盐,世称盐宗。此海盐所由起。”在远古的神话中,煮海为盐的夙沙氏,便被称为海盐之神。

福建海盐主要产区正位于北纬25°,紧邻北回归线,年均日照时间长,天然形成黄金阳光地带,是晒制优质海盐的理想所在,占据全国传统人工日晒海盐70%以上产量,海盐食盐年产量达30万吨以上。时至今日,福建海盐仍沿用传承千年的七步走水晒盐技法,完全依靠大自然的阳光、风,让海水层层筛滤、纳潮、制卤、结晶、旋盐、扒收、淋卤、堆坨,历时多日自然日晒而成,每一个步骤纯天然、全人工。2022年福建海盐传统晒制技艺入选第七批省级非遗项目。

福清海岸线绵延曲折,滩涂辽阔,海水盐分浓度较高,加上风多雨少,日照充足,蒸发旺盛,适合暴晒海水,提取结晶海盐。福清先民垒堤围海,精心制作一片片、一块块镜面般的方田,让海水暴晒结晶成盐。错落有致的盐田闪光亮波,倒映出蓝天白云,恍若“天空之镜”。盐工在“镜面”之上作业,媒体人点赞“盐晒白了,人晒黑了。”

(三)

典籍记载,福清曾是八闽制盐大县。

宋元时代著名学者马端临编纂的文化通史《文献通考》之“征榷考”载,唐代福清即产盐。

《元丰九域志》载,到了宋季,福建有包括福清在内的十县产盐。按一地之盐产量,政府分别设仓、场团和亭,设盐仓处即是盐产量最多的地方,是时全省仅有福清和莆田两县设置盐仓。

南宋梁克家编修的淳熙《三山志》,也指出当时闽盐主产区集中于福州府的福清、长乐,兴化府的莆田,泉州府的晋江、同安、南安,漳州府的诏安、漳浦等地。

乾隆版《福清县志》之“建置志”记载,宋元祐年间(1086-1094),福清建有官府管理盐业的“海口、牛田盐课司”,并详述后者由“司宰赵焕卿建,毁于兵。元至正十年,司宰刘志重建,旧名司令司。至洪武初,改福建转运盐使司分司。今废。”让今人想见900多年前的盐业规模。

明代,福清有海口、牛田(龙田)两大盐场。

清乾隆年间有4个盐场,全县有各团正副盐仓262座,灶丁共3991名,盐漏15205口,盐埕59930丘,年产40万担左右。

由于原盐只供食用,时常产多销少,官府时常定额限产,直至废坎停晒、废盐转农。民国初年,福清大肆废坎。直至抗日战争爆发后,盐业才恢复生产,年产量最高为7500吨。抗战胜利后,福清再度废坎停晒,仅留江阴盐场部分产区少量生产,盐业日衰。

(四)

新中国成立后,人民政府有领导有计划的发展盐业生产。对有条件恢复的民营盐滩,采取“民办公助”方针,促进其往集体盐场转型发展。对新办盐场,国家还给予定期免税政策,支持其扩大再生产。

从1958年起,福清县先后3次组织实施较大规模的围海垒堤,陆续建设一批国营或集体性质的盐场。

至1988年,全县有国营盐场2个,乡办盐场14个,村办盐场5个,产区扩大到沿海的9个乡镇,总面积22.1万公亩(1公亩=100平方米=0.15亩)。其中,生产面积15.1万公亩,年产量11.2万吨,产值1045万元,税收也突破千万元,成为全省主要产盐区之一。盐业队伍发展至2844人,盐工享受政府定量粮食补贴,文化、技术素质也有较大提高。

其中,1980-1988年全县围建的盐场达11个,国家拨款补助500万元,新场投产后免税400多万元。改革开放后,有条件建设高标准盐场,技术部门现场调查勘测、设计、绘图送审,批准后施工,国家给予资金补助,高标准盐场要求海堤(包括旧场改造)不低于8.2米,面宽2米以上,外堤砌石护坡,滩内建设同样一并周全。至1988年,全县盐场海堤总长度达22191米。

(五)

新中国成立后的40多年间,福清产盐大县旗帜高擎。直至上世纪八九十年代,盐业依然是福清的一大支柱产业。据介绍,“1986年,(盐业)各项指标再创历史最高水平,出现‘五突破’:产量突破10万吨,运销突破10万吨,产值突破千万元,税额突破千万元,盐工人均工资突破1500元。”盐业的税收贡献在全县财政总收入中的比重令人刮目相看。

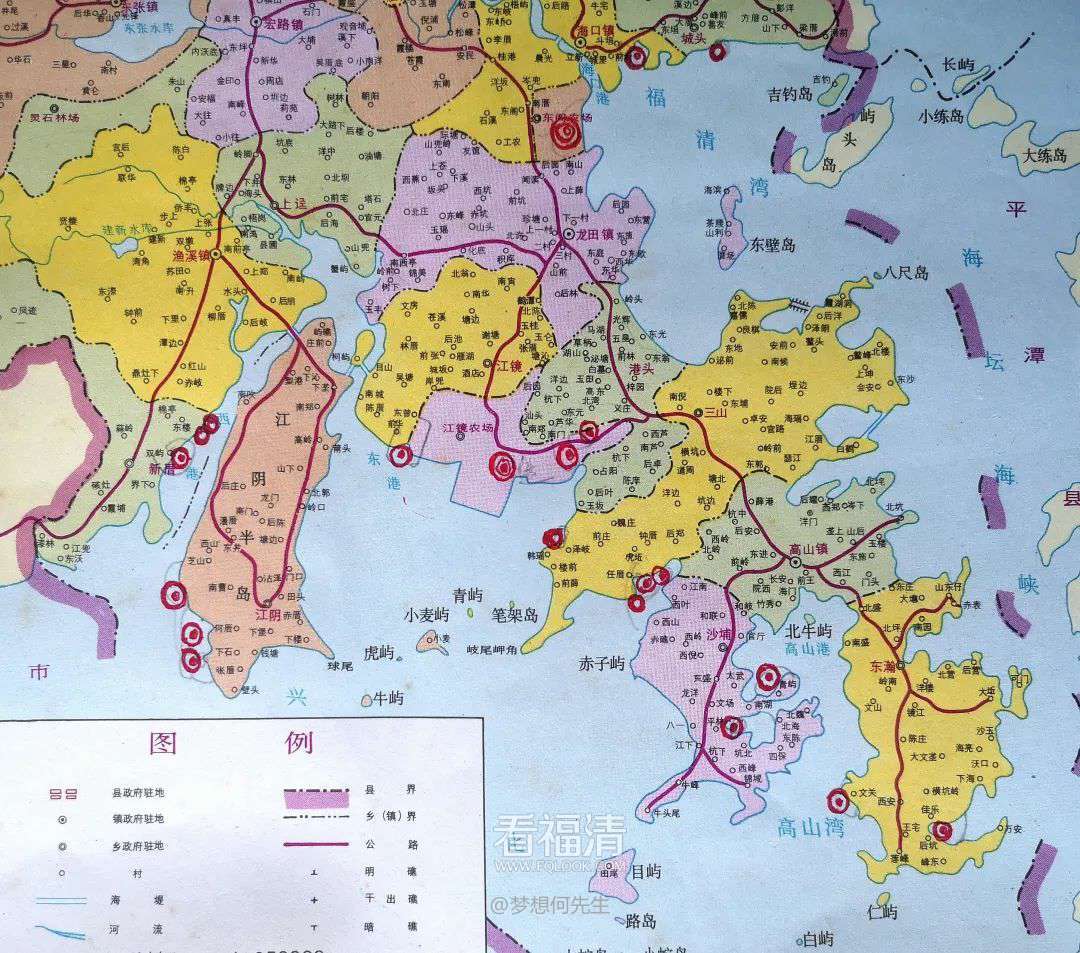

当年的福清主要盐场,从所有制上可分为三大类:

其一,国营盐场2家。一是江镜盐场。位于江镜华侨农场辖区,1958年3月建成,1960年1月投产。1988年总面积8475公亩,其中生产面积7578公亩,年产量6262吨。全场职工191人。

二是东阁盐场。位于海口镇岑兜村,1958年兴建,1960年投产。1988年总面积9069公亩,生产面积8953公亩,年产量4570吨。全场职工186人。1960年在其边上围建国营东阁农场。

其二,乡镇办盐场。共14家,涉及沿海8个乡镇,这里仅介绍其中5家。一是江阴盐场,渔溪、上迳、新厝、江阴4个乡镇合办,位于江阴镇,跨南曹、何厝、下石、张厝4个自然村。1958年在民国时期留下的“封建滩”上扩建,至1988年达22398公亩,生产面积20028公亩。全场职工730人。1979-1988年,该场连续10年单产超1吨,获福建省轻工厅嘉奖。据《福州年鉴(1993年)》中的“乡镇、街道发展概述”记载:“江阴镇年产原盐3.5万吨,创税利300多万元。”

二是泽岐盐场。高山、三山、东瀚3个乡镇合办,位于三山镇虎邱村。1958年围海兴建,同年10月投产,是当年第一批围建的重点盐场。1988年总面积11587公亩,生产面积10360公亩,年产量9166吨。全场职工207人。有材料介绍:“泽岐盐场从1958年建场至1987年的29年间,共生产原盐283921吨,工业总产值2552万元,为国家创原盐税金1460万元,为集体创利润192万元。”

三是芦华盐场。港头、龙田、江镜3个乡镇合办,位于港头镇芦华村。1958年围海筑堤兴建,1959年投产。1988年总面积6836公亩,生产面积6113公亩,年产量6653吨。全场职工117人。

四是新厝盐场。位于新厝乡双屿村。1972年筹建,1976年投产。1988年总面积3447公亩,生产面积3276公亩,年产量3689吨。全场职工74人。

五是新港盐场。位于江阴乡南曹村。1979年兴建,1981年投产,是省盐务局定点生产大颗粒工业盐的试验场。1988年总面积15822公亩,生产面积12790公亩。全场结晶区系用塑料薄膜苫盖。东区结晶坎每坎面积20公亩,共380公亩,用电力收盐,配有牵引机、管道输送机,一年集中收成一次。全场年产盐达10223吨。职工168人。

还有海口盐场(位于海口镇斗垣村)、平林盐场(位于沙埔镇平林村)、五七盐场(位于三山镇虎邱村)、佳乐盐场(位于东瀚镇佳乐村)、太武盐场(位于沙埔镇青屿村)、港头盐场(位于港头镇芦华村)、前华盐场(位于江镜镇前华村)、文关盐场(位于东瀚镇文关村)、下石盐场(位于江阴镇下石村)等,不再详细介绍。

其三,村办盐场。全县共5家,涉及3个乡镇:棉亭盐场(位于新厝镇棉亭村)、东刘盐场(位于新厝镇东楼村)、城头盐场(位于城头镇善友村)、华盛盐场(位于三山镇泽岐村)、虎邱盐场(位于三山镇虎邱村)等。

(六)

根据国家政策,原盐列为中央政府统一调配物质,由轻工业部负责平衡,产销合管,制定分配调拔计划,县盐管处(局)据以执行。

从1980年代开始,福清盐业年销量保持在5—10万吨。同时为了追求利润,提倡多种经营,在政府指导下,盐场划拨部分海滩发展水产养殖业,并逐渐转产改行。全市大多数盐场,先后改行到水产养殖业,“两高一优”效益颇佳。辽阔的盐业滩涂,也一片片地华丽转身为工业开发园区,发挥着更大的经济和社会效益。曾经无限风光的福清盐业谢幕退场,逐渐淡出历史舞台。其领头羊江阴镇的3家盐场4.95万公亩(合4727亩)海滩地,2001年被开发区征用,已然摆上福州市江阴港城经济区的高新企业;1985年建成的江阴壁头角盐业专用码头,也融入国家一类口岸福州江阴集装箱码头。

然而,普遍性中的特殊性常常令人惊艳。时至今日,福清全市仍有三山镇的泽岐、五七两家盐场,1994年由“盐二代”何姓老板承包,继续日晒盐生产。原盐随行就市,出售给福建省盐业公司定点的4家企业,成为福州地区硕果仅存的“天空之镜”非遗景观。

时光倒流到1992年春天的一个早晨,侨贤林文镜先生由江阴镇党政领导陪着,站在铺设江阴盐码头的石板条上,壮志凌云,提出建设联通天下的世界大型港口码头的大胆设想,并通过历届福清市委市政府努力,蓝图落地成为现实。

俱往矣,“天若有情天亦老,人间正道是沧桑。”

作者:金之泽

来源:知福清

2024年07月22日 20:20 福建