前言

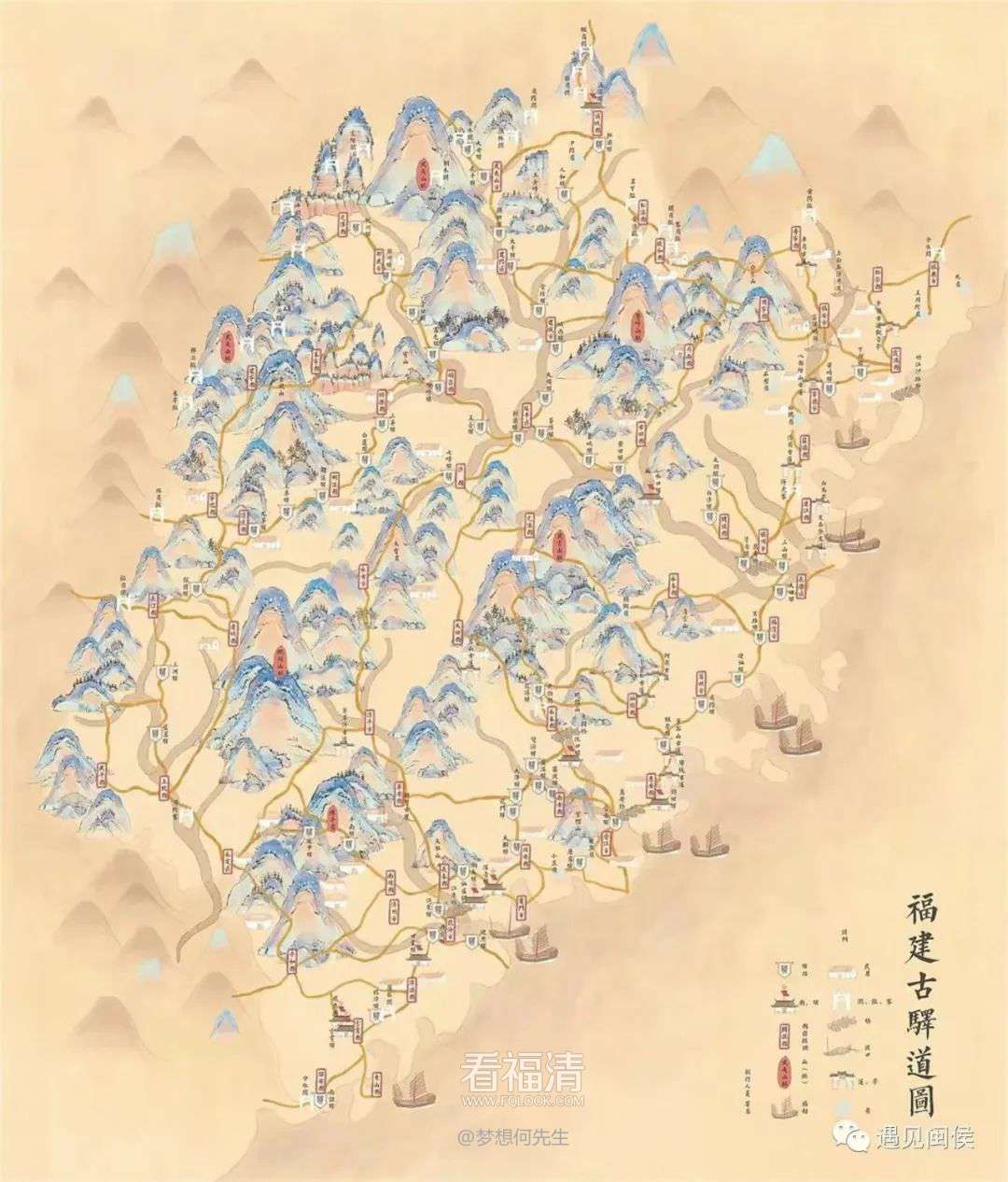

福建地处中国东南沿海。面朝大海。背靠大山,怀里是山地丘陵,造就了福建“八山一水一分田”的地理特质。

一边是辽阔无边的大海,一边是连绵不断的群山,亘古千年,交通,成为福建与中原地区交流交往的一道屏障;新的时代,交通,成为福建加快发展后来居上的一把钥匙。

福清交通的沧桑巨变,正是福建交通事业发展腾飞的一个缩影。

(一)

农耕时代,除了水路撑船行舟,便是陆地步行马跑。

在中原华夏人文视野中,“四方”边缘的东南“岛夷”“百越”,以“善于用舟”著称。《越绝书》有载,“夫越性脆而愚,水行而山处,以船为车,以楫为马,往若飘风,去则难从”。福建濒海多山,当地土著特别是沿海一带先民向海而生,久而久之,造船用舟成为一种“闽人智慧”,但山多路遥,与外隔绝,又使得“闽道更比蜀道难”。

自秦始皇设立闽中郡以降,直至晚唐时期,中央政府与福建地方当局的政务往来,大多还是通过海路。

梁开平四年(910),篡唐自立的后梁太祖朱温欲册封王审知为闽王,委派福清邑人、右谏议大夫翁承赞为册封副使。翁承赞从汉口坐海船抵达福州,其在《汉水登舟先寄闽王》诗中写道:“汉皋庭畔起西风,半挂征帆直向东……”完成使命后,翁承赞还是从福州乘坐海船前往广陵(今江苏扬州)。

海上风浪,变化莫测,时有海难,水路难行。陆路通道,峰峦耸立,沟壑纵横,更被视为危途。

北宋熙宁十年(1077),“唐宋八大家”之一曾巩就任福州知州。他在《道山亭记》中描绘了履职中遇到的闽道之难行,“负戴者虽其土人,犹侧足然后能进,非其土人,罕不踬也。”意思是说:即使是福建当地百姓,踮起脚步才能前行,不是本地人,很少不摔跤的。

南宋绍兴二十八年(1158),诗人陆游任宁德县主簿,第二年转任福州决曹掾(专职司法官)。从宁德到福州虽距离不远,但需要徒步翻越飞鸾岭、北峰等多座大山,他在路上整整走了4天。由于山路多石,以致鞋底磨穿。

明朝崇祯七年(1634),冯梦龙赴任寿宁知县,从苏州到“地僻人难到”的福建寿宁,今天三四个小时的车程,他竟然走了整整3个月。这在当今看来,简直就是“天方夜谭”。

即使是到了清代,福建的交通状况依然如故。民众若与内陆来往,就必须跋山涉水,备尝艰辛。清代散文家袁枚写过一首《过仙霞岭》,诗中有句:“乍上仙霞岭,遥山渐莽苍。千盘难度鸟,万岭欲藏天。”虽有文人略带夸张的描绘,也是闽道艰险难行的写照。

1973年地图出版社出版的《袖珍中国地图册》,有一个介绍说,福建“解放时是沿海各省中交通最为闭塞的一省”。

开辟四通八达的通衢大道,成了数千年来福建人最大的梦想。

(二)

清末民初,侯官籍知名学者陈衍在其主纂的《福建通志·邮驿志》中记载,“唐驿政不可考,惟《三山志》载,宋之崇轺驿在(福州)南门内旧置。梁开平中,翁承赞册封闽王审知于登庸内,是时已有驿”。由此可知,至迟在五代宋初,福州地区已经开辟了驿道。

从《福建公路史》附图中解读,宋代福州通往其所辖的福清县,走的是南驿道,即福莆古道。

福莆古道是福州联结闽南、粤东各地的交通大动脉。该驿道从福州南门出发到达峡北,再从峡北渡江到方岭,经大田驿(今闽侯祥谦镇境内)、常思岭接福清;或从福州南门到达阳岐,再从阳岐渡口过江到闽侯大田驿,南行经过福清县,出莆田、仙游,再经闽南诸州县进入广东。

当年,福清要出省前往京城,也是沿着这条驿道先到福州,再往西向,主要“官道”是经水路抵延平(南平)、建安(建瓯),而后分为两路,一路是从崇安分水关出省抵江西上饶,一路是从浦城出省抵浙江江山。

到了明清时期,福清来往省城福州的道路,还增加了经福清与长乐交界的石湖岭,从长乐营前乘船至台江码头这一条道路。这条水陆联运的道路,因为里程大幅缩短,江流平缓,水运快捷,此期被包括闽南、粤东地区在内的官绅仕民常用。

(三)

晚唐五代王审知主闽时期,在福清太城(虎溪西境)设太平驿。这是福清古驿道上最早设立的一处驿站。南宋梁克家《三山志》中亦载,“太平驿,福清县西四十里。熙宁六年,省并方山(今闽侯五虎山)、太平、渔溪三驿不批支驿券。七年,犹雇衙前主持给马草”。

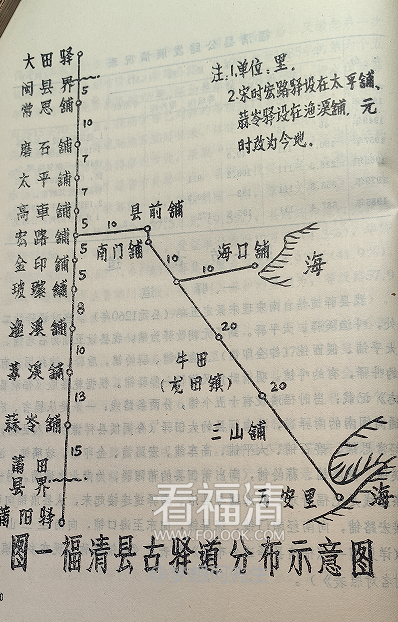

南宋时期,福莆古驿道上设“两驿、一站、五铺”。“两驿”即太平驿、渔溪驿;“一站”为宏路站;“五铺”包括常思铺、太平铺、假面铺(今宏路金印)、渔溪铺、蒜岭铺。

明万历四十年(1612),为避峡江之险,福州巡抚陆梦祖改阳岐为官道,从元代建造的万寿桥折入阳岐,经午桥渡江至大田驿,再经福清的常思铺、磨石铺、太平铺、高车铺、宏路铺、金印铺、玻璃铺、渔溪铺、苏溪铺、蒜岭铺,南出莆田、仙游、惠安、海澄、诏安诸县驿道,进入广东。

明清时代,官府在福清县又增设了一些驿铺。根据乾隆版《福清县志》记载,当时福清设有十五个铺,主要分布在两条路线上。一条是从省会福州通向闽南的南驿道,自闽县大田驿(今闽侯祥谦)入福清县境,经常思铺、磨石铺、太平铺、高车铺、宏路铺、金印铺、玻璃铺、渔溪铺、苏溪铺、蒜岭铺,南出莆田县的莆阳驿,为南北之通衢。另一条路线,是把福清县治与南驿道、福清县辖乡村连接起来,包括从县前铺向西接宏路铺,向南经南门铺、锦屏铺,向东至海口铺,向南至三山铺。

(四)

梁克家《三山志》有云,“驿铺,古邮亭也”。人类进入文明社会后,随着信息和物资传递的需要,出现了驿铺。《孟子·公孙丑》有语,“载德之流,行速于置邮而传命”,这个“邮”,就是后来的驿站。

秦始皇统一中国后,大修了通往各地的驿道,进一步发展了邮驿网络,加强了对地方郡县的管理。在来往的官道上,常设有驿铺,并明确编制、安排人员日常管理。

驿道的通畅,是国家正常运转的动脉,而驿铺,是保障这条动脉通畅的节点。诗人杜牧感叹“一骑红尘妃子笑,无人知是荔枝来”,身处都城长安(今陕西西安)的杨玉环能吃到数千里之外的广东送来的新鲜荔枝,可见当时驿铺建设的成效。

驿铺的功能,除了邮传,后来又发展到为公务旅行提供休息和食宿服务。据民国版《福清县志》“驿铺志”载:宋承唐制,三十里有驿,非通途大道则曰馆。计程自福州省会始,南出莆田,北抵永嘉,西达延平,车旌之所宿会,文檄之所往来,求其安便迅驶,而无阻绝沉滞之忧。故更易废置,其制犹可得而考云。

从晚唐始设一处太平驿,到明清时期官府在福清设立了十五处驿铺,可见,当年福清域内人口的快速繁衍,对外交往的更加频繁。

但直至此时,在福清陆域上,人们与县外交往的通道,依然主要靠两条驿道。

作者:毛立平,部分资料来源:《福清交通志》。

来源:知福清

2024年07月15日 21:53 福建