(一)

“田园”二字,在文人墨客的笔下,很容易与“安逸、恬淡”等表达美好的词汇邂逅。但在福清乡村群众那里,却是既具体又实在的词汇:“田”指的是“水田”,“园”指的是“旱地”,务农俗称“做田园”。

福清市域总面积2430平方公里,浅海滩涂911平方公里,陆地“五分天下有其三”,而且大部分耕地是“园”。特别是龙高半岛和江阴半岛的8个沿海镇,“园”占到全部耕地面积的80%以上。

(二)

按理说“园”多“田”少,主要跟水利设施欠缺有关。殊不知,福清的“田园”,历史上还遭遇过两场名为“迁界”(调移)的历史浩劫——

第一次给福清沿海民众带来深重灾难的迁界,发生在明朝初年。洪武二十年(1387),朱元璋为割断倭寇的经济来源,在闽浙粤沿海勒令实施迁界,在限期的3天之内,海坛乡岛民匆匆强渡海坛海峡内迁,田园荒废。

第二次迁界的丧心病狂,给福清沿海民众带来的浩劫更甚。

据江日升《台湾外记》说,郑成功的叛将黄梧向清廷献了平海五策,其中有一条是将沿海30—50里之民迁徙内地安置,“虚其地,断郑军需,迫其不打自降”。

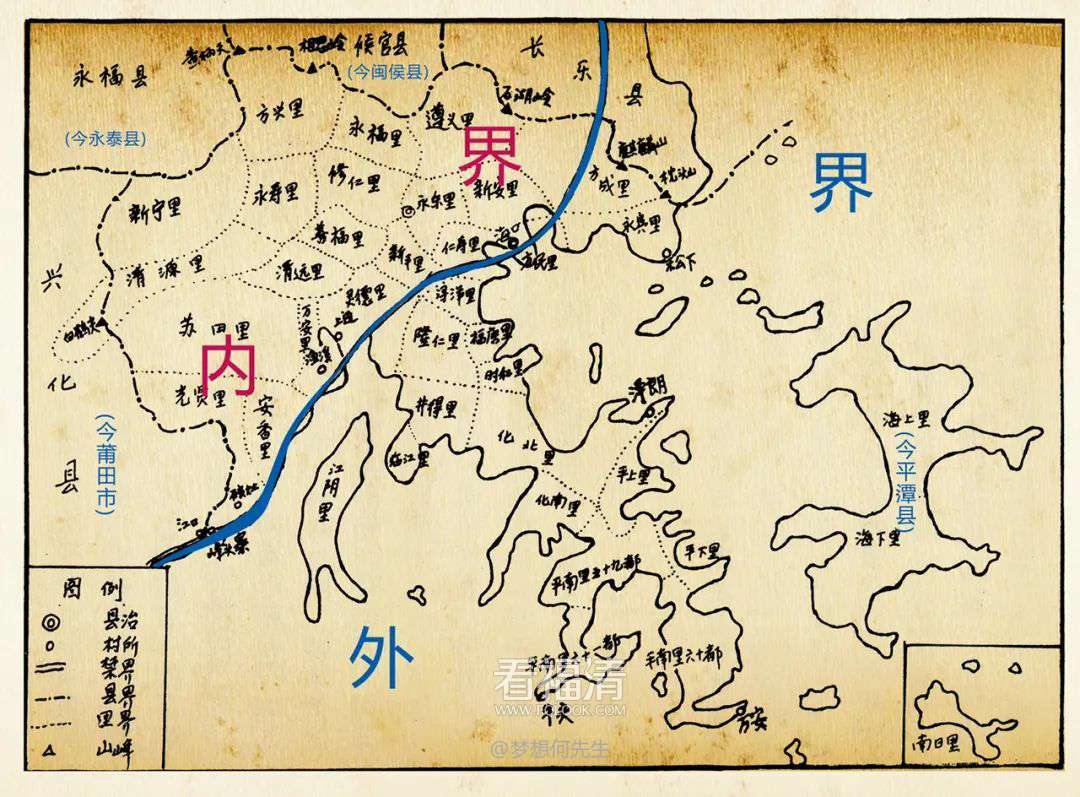

清康熙元年(1662)农历九月,福清除海坛全岛外,被全部迁移的包括今天的高山、三山、东瀚、沙埔、龙田、港头、江镜、江阴,被部分迁移的有海口、城头、音西、上迳、渔溪、新厝。当年的龙江以南,新厝蒜岭至宏路驿道以东,全部被划为“界外”。

傅金星《清康熙闽沿海迁界与复界纪略》亦载,“福清28个里,只剩8个里”。界外庄稼被毁,民众被迁进界内,界外村庄住宅焚光,不迁者就地处决。

乾隆版《福清县志》“民赋志”载,“原额:官民田园地5872顷51亩4分九厘。顺治十八年(1661)迁移荒芜4706顷17亩3分。康熙元年(1662)又荒芜139顷38亩。康熙十七年(1679)又荒芜315顷30亩1分。”

从康熙二十一年(1682)起,福清全县实际田园地仅剩711顷65亩9分,不及原来的八分之一。

根据杜臻《粤闽巡视纪略》所载,福建此轮迁界涉及5府(州)18县,福清迁荒面积位居全省之首。

(三)

康熙二十二年(1683),施琅率军收复台湾。

康熙二十四年(1685),福建等沿海地区“天下太平”,界外田园陆续复垦。而此时,界外的田园已荒芜了24年。特别是龙高半岛三面临海,无遮无栏,一马平川,风沙肆虐,复垦时,很多田园已盐碱化或沙质化。

辛亥革命推翻了满清王朝。然而,城头易帜,民瘼依旧。所谓的“国民政府”,根本不关心广大农民赖以生存的田园是否有收成,只管按田园亩数时派捐纳税。而这一时期,龙高半岛、江阴半岛的大部分称作“园”的耕地,只能用来栽种番薯、花生等耐旱作物。即便如此,因为缺少林木防护,水土难以保持,产出的粮食常年都很难保证老百姓的果腹之需。

(四)

直到新中国成立,福清县人民政府才开始关注田园的质量问题。

根据上世纪50年代调查摸排的数字,当时全县(主要指龙高半岛和江阴半岛)有沙荒、沙丘、沙滩1万多亩,每年被飞沙埋没的农田达到千亩左右。

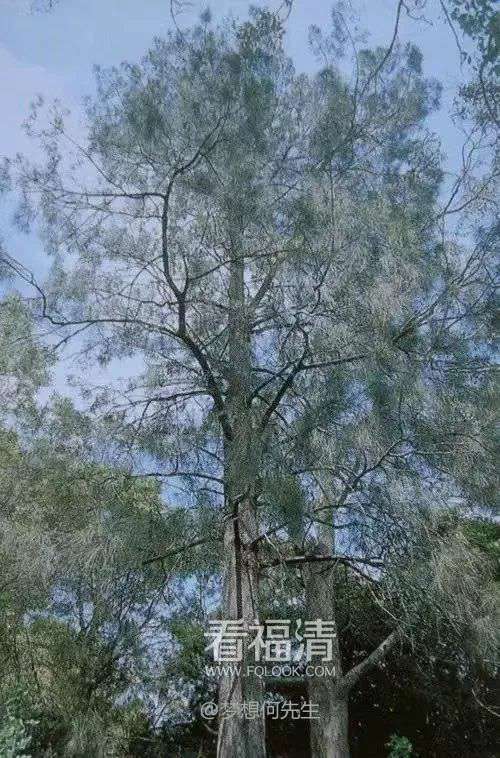

50年代末60年代初,由于引种木麻黄、黑松成功,福清沿海防护林建设由点到线再到面,同时从单纯加强水土保持、解决群众烧柴问题,发展到防风固沙保护农田为主。

1963年,福清县组织沿海重点大队主干到东山县学习治沙造林经验。第二年,在江阴赤厝、下堡大队开始试点,连续苦战三年,建成7.5公里,面积800亩的海岸防护林。3年后飞沙被林带挡住,赤厝、下堡两个大队从原来每年吃统售粮10万斤到卖余粮26万斤,即增收粮食36万斤。

1964年,国营东阁农场学习同安县经验,连续三年在1万多亩的围垦地建起600条总长45公里的农田林网。三年后,农田防护林网发挥了作用,甘蔗风折率从20%下降到5%,水稻亩产比邻近无林网的大队增长18%。农场的经验带动了毗邻的海口公社岑兜大队,他们在近1500亩围垦地上,用3年时间营造木麻黄林带35条,总长10多公里,使粮食亩产从原先700斤提高到1000多斤。

据相关资料统计,60年代福清县所建的农田防护林,让将近8万亩耕地得到有效保护。

(五)

沿海地区是中国改革开放的前沿。进入80年代,伴随着经济全球化发展和地区间的经济合作,沿海地区的战略地位愈显重要。在此背景下,中央领导同志十分重视沿海防护林体系建设。

1983年,邓小平同志视察大连时就多次提出,要加快沿海绿化。

1987年初,万里同志也指出,沿海防护林很重要,要用建设“三北”防护林的办法,营造起沿海绿色万里长城。这要当为一件大事去抓。

当时的福建省委、省政府也敏锐地认识到,沿海防护林体系建设不仅是一项重要的林业工程,也是需要超前发展的社会基础设施。林业的兴衰与福建的经济腾飞息息相关。

1988年4月29日,福建省政府发出《关于加快沿海防护林体系建设的通知》,决定从1988年开始全面开展沿海防护林体系建设,用10年时间在沿海营造、改造47.87万公顷;力争在5年内基本完成。

(六)

而在此时,随着宏路上郑融侨工业小区一家又一家侨外资企业落地,福清的改革开放正式进入了快车道。

作为历史上严重少林缺柴的县,福清百万干部群众深知建设沿海防护林体系对优化招商引资环境的极端重要性。从1988年开始,经过全市上下连续4年的艰苦努力,福清于1991年提前基本实现了消灭荒山和平原绿化“双达标”。

据《福建沿海防护林》一书介绍,至1991年,福清沿海13个乡镇2.86万公顷山地、低丘、台地,已绿化2.81万公顷,绿化率达98.1%。农田林网累计造林9800亩,田埂造林8500亩,使14多万亩农田和4.1万亩坡耕地得到保护。重点小流域水土流失治理基本完成;近60%乡村实现平原绿化达标,沿海乡镇初步形成较为完整的防护林体系。

根据科技人员1990、1991年连续两年在港头东风洋、梓园农田防护林网综合防护效益定点观测,在防护林网庇护下,水分蒸发量降低21%,相对湿度增加5-8%,风力减弱35-57%,农作物的抗伏率减少65%,防护林对早稻增产效益达3.3%-6.6%,对晚稻增产效益达14.9%-27%,对早薯增产效益达3.9%-4.7%,对晚薯增产效益达15.5%-16.4%。全市得到保护的14万亩农田和4.1万亩旱地,一年增收粮食达到1100万公斤。

1988年至1990年,福清连续三年被省防护林建设工程指挥部评为“沿海防护林体系建设先进县”。

1991年5月28日至6月1日,全国沿海防护林体系建设工作现场会在福州召开,全体与会代表莅临福清、平潭两县市参观取经。(七)

在中华人民共和国即将迎来75周年华诞生之际,回眸上世纪50—90年代福清沿海镇村防护林建设取得的丰硕成果,再一次证明了中国特色社会主义好,好在始终坚持以人民为中心,实实在在地解决好田园低劣、灶下无柴等事关民生福祉的大事小事,千方百计回应人民群众对美好生活的向往与追求。

同时也再一次证明,中国共产党领导下的各级党员干部,只要心中有人民,天下便无难事。

作者:郑敬平,福清市首批社科专家。部分资料来源:《福建沿海防护林》(福建科学技术出版社),王良平、刘明龙同志回忆文章。

来源:知福清

2024-06-27 18:44 福建