(一)

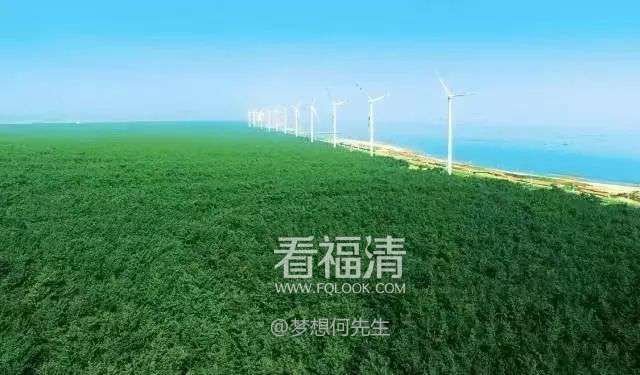

据曾经分管农业的福清市老领导王良平、刘明龙介绍,“上世纪50年代,从解决沿海群众缺薪少柴和水土流失入手,以点带面,大力营造台湾相思树,及此后引种的黑松、木麻黄为主要树种的兼有水土保持作用的薪炭林。”

选种育林,以保持水土、解决薪炭,这一决策,是福清沿海镇村防护林建设取得成功的决定因素。

为什么这么说呢?

这要从“工资”为什么称“薪水”或“薪酬”说起。

古代,官员“工资”包括三个部分:粮食、银子和薪炭。“薪”即柴火,用于煮食;“炭”用于冬天取暖。因此,渔樵耕读成为中国农耕社会四个比较重要的职业,代表了中国古代劳动人民的基本生活方式。其中“樵”指以砍柴为业者,世称“樵夫”,代表人物是西汉武帝时的朱买臣,他负薪读书、潜心向学,最终受武帝重用,成为高官。

据史料记载,中国经营薪炭林历史较久。其中南北朝时贾思勰在其《齐民要术》中,就有“种柳干树则是柴”的记述。

(二)

福清面朝大海、人多地少,旧时或十年九旱,或台风侵袭,广大民众特别是沿海乡村的民众“锅里无粮、灶下无柴”,成为一种常态。

仅就老百姓的烧柴问题而言,在福清,流传下来的许多方言熟语,包含着对生活的种种无奈——

“没柴觑铺榻(床板)”,意即什么都当柴火烧,只剩下床板了。

“穿蓑衣,啃番薯”,意即下雨天没有柴火煮饭,只好啃生的番薯……

(三)

千百年来,面对自然的严峻考验,福清沿海的百姓不认命、不退缩,发挥自己的聪明才智,积极应对柴薪奇缺的生活窘境。

比如发明使用了节柴灶。1980年2月,福清龙田上薛村群众在虎王山下开挖地基时,发现古墓一座,出土一批青釉瓷器,其中有陶灶1件。专家称,该墓是一座南朝晚期墓葬。南朝福清还属于晋安郡原丰县。该古墓出土的陶灶一个灶门,前后可置二锅。这种灶的形制,在福清广大乡村一直沿用下来,俗称“牵牛灶”,前后锅也叫“前后鼎”。说明至迟在1500 多年前,福清沿海民众就发明了“节能灶”,前鼎煮饭,借前鼎柴薪燃烧的余热,为后鼎热菜、热汤或炊煮猪食,以节省薪柴。

再比如,推行使用了风箱。风箱,福清人俗称“风柜”,主要功能是鼓风,促使柴薪充分燃烧。当然,借助“风柜”,还可以让其它不易燃烧的东西,也能用来烧火煮食。像谷壳(俗称“粗糠”),还有晒干的牛粪等。旧时在沿海乡村,每当炊烟四起,随之便是“吡噗、吡噗”拉风箱的声音此起彼落。

然而“巧妇难为无米之炊”,尽管此类生活中的科学应用得淋漓尽致,但严重的缺薪少柴问题,终究制约着福清沿海民众的正常生活。在部分沿海乡村,人们为了锅里的几块地瓜片能够煮熟,连草皮草根都挖光了用来当柴烧,还是捉襟见肘。

(四)

新中国成立之后,人民政府高度重视群众的烧火煮饭问题。从上世纪50年代到70年代,福清在沿海乡村大力推行营造薪炭林的举措,自然得到了广大人民群众的热烈拥护和积极响应。

最早启动薪炭林建设的,是原三山乡官路村。1952-1954年,该村通过群众集资入股购买树苗和投工投劳,并与组建不久的国营三山苗圃场合作,陆续在全村的1500亩荒山野地组织造林绿化。到1961年,全村就实现了烧柴自给有余。

1951年,江阴岛一批村民趁农闲时间,渡海到渔溪讨柴,不幸有3人落海身亡。1953年,乡政府痛下决心,制订出1953-1957年绿化海岛计划。通过5年努力,全岛近1.4万亩的荒山全部绿化,1959年实现柴草自给。1963年,江阴乡还获得国务院颁发的绿化工作奖旗一面。

1958年,原高山公社在坂坪埔(后划归三山公社),两年共营造木麻黄、台湾相思树5361亩。实施大规模水土保持与营造薪炭林相结合的造林绿化。5年后,每年可为当地群众提供1万多担的薪柴。

70年代,造林绿化形成人民群众自觉的行动,国家、集体一起上,形成“逢堤必建林带”“逢路必建林带”“逢河逢沟必建林带”“逢田埂必建林带”“各个村口必建林带(小片林)”的喜人局面。

位于龙高半岛末端的东瀚公社,3131公顷山地全是没有表土的石头山,按技术要求难以造林。但东瀚人民不怕石多山硬,从60年代开始连续造林绿化不止。1973年,组织近5000名社员在全社3.8万亩山地播种黑松种子。到1992年全镇石头山全部实现了造林绿化,该镇由造林前每年缺薪柴10万余担,到每年不仅自给还盈余4万余担,成为福建省“绿化先进单位”。

(五)

进入上世纪70年代,蜂窝煤开始走进农村家庭,并逐步取代薪柴,“当家作主”。

上世纪90年代以后,罐装煤气、液化气乃至微波炉、电磁炉以其便捷、安全,逐步取代了蜂窝煤。在广大乡村,薪柴也陆续退出农家灶堂。农村砍树枝、挖草根、扒树叶充当柴火的现象几近绝迹,山地田埂、房前屋后树高草密,又恢复了其自然的风貌,以至今日,清明上山扫墓找不到祖坟的事情经常发生。

如今,“薪炭林”已经成为逐渐远逝的历史记忆。但在我们即将迎来中华人民共和国成立75周年的今天,福清人民从过去“锅里无粮、灶下无柴”,到“丰衣足食、炊事无忧”,历史雄辩地证明,“群众之事无小事”,只有中国共产党才把人民大众柴米油盐之事挂在心头,落在实处。

作者:郑敬平,福清市首批社科专家。部分资料来源:《福建沿海防护林》(福建科学技术出版社),王良平、刘明龙同志回忆文章。

来源:知福清

2024-06-26 15:55 福建