(二)

西周时期,建立了最早的官学制度,即“学在官府”。西周的学校分为两个级别,一是国学,设于京畿及各诸侯国的国都;二是乡学,按照地方行政区划设立,主要招收低级贵族子弟。实际上,所谓的“官学”,只有少数的贵族子弟才有资格入学。

随着封建制度的瓦解,诸侯纷争不断。在这一历史进程中,一些原本掌握着社会礼乐知识的贵族家道中落,流散到民间,使得在各诸侯国原有的官学如学宫之外,出现了私人办学形式,比较著名的有孔子及其弟子的周游列国,墨子的巨子公会,等等。

教育从“官学”变为“民学”,主张“有教无类”,打破了贵族垄断教育的局面,也使得文化知识向社会公众普及传播,促进了思想文化的解放,出现了春秋战国时期以儒家、道家、法家等为代表,“百花齐放、百家争鸣”的喜人景象。

西汉时期,武帝刘彻采纳董仲舒“罢黜百家,独尊儒术”的治理思想,学校教授内容以儒学为主,于是人们便将学校统称为“儒学”。

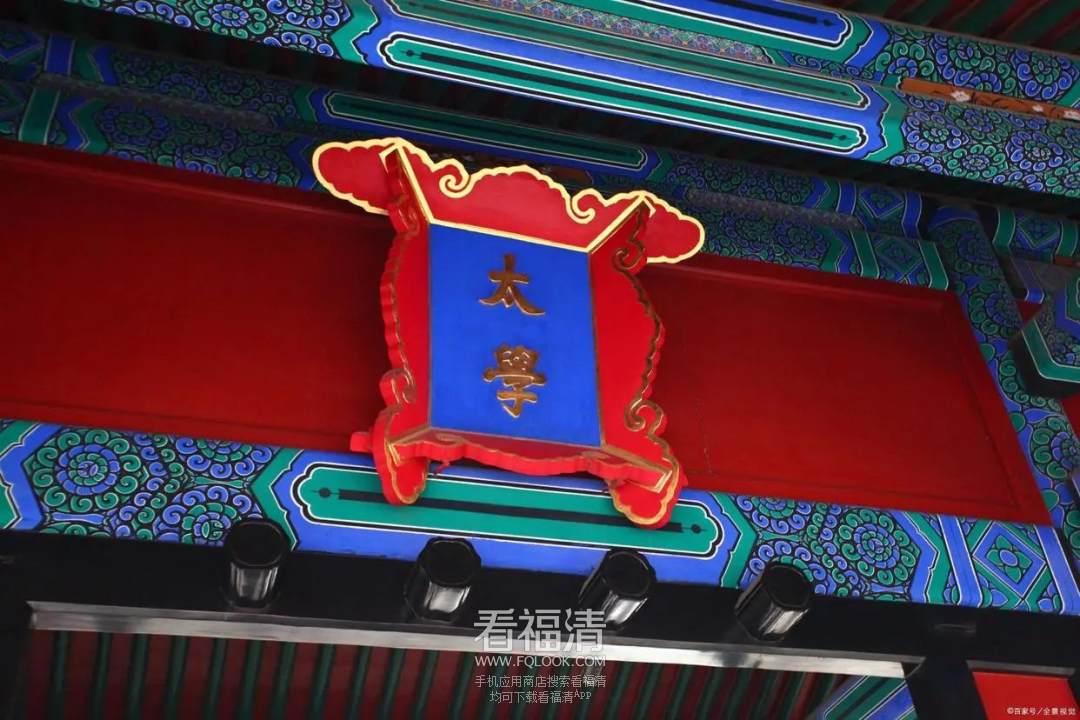

之后的历朝历代,自中央到府县各级都建有儒学,作为崇圣养士之所。

(三)

福清儒学的创设,有文字记载始于宋季。

根据北宋庆历间太常博士,祖籍福清西门外西溪的林概所撰《林氏宗谱序》,景德至嘉祐年间(1004-1063),自其祖父、奉礼郎林仲雅始,其父林高,林概与兄弟、堂兄弟林希、林旦、林邵、林颜、林开、林棐联科登第,遂以该支林氏族居的西城门外“三礼堂”为儒学,祀先圣孔子,世称“儒学坊”。

北宋嘉祐八年(1063),福清邑人游冠卿登进士第,出任本路提举,于是输县衙之东的兴文门内地块鼎建孔庙。游冠卿在县衙东侧(今福清市城关小学校内)捐地新建孔庙,并为学宫,福清的儒学传授场所就由西门外转移至此。

据清乾隆版《福清县志》记载,邑人为纪念游冠卿的功德,建了兴文祠,并塑其像祭祀。

(四)

自游冠卿兴建福清县学学宫,900多年间,虽屡有修缮或增建,但县学(孔庙)地点始终未改。

初步搜集,对历代的修膳或增建,有文字纪录不少:

以两宋为例:元丰元年(1078),“以其庳隘(注:低矮狭小)未称,广之,为学宫及经史阁。”

元祐六年(1091),“知县方叔完又广而新之,东西十二丈,立三斋于阁前……又立小学于南隅。”

至崇宁初(1102-1106),“宫舍四十八区,殿宇宏敞,廊庑轩翼,两廊各百三楹。盖遵道堂五间于殿后。”

宣和间(1119-1125),“立先贤祠于学后”,“祀郑侠”。

乾道二年(1166),“县令孙致、邑丞林枅新小学”。六年(1170),县令刘敦“重立经史阁,购钱塘书籍储之。立文会堂于三斋前”。

淳熙二年(1175),学门火灾,县令范处义“新而易之”。三年(1176),凿民田为泮池。

元朝元贞元年(1295),福清因户满4万,升县为州,属福州路管辖。福清县学亦升为州学。

元大德三年(1299),知州毋逢辰于经史阁址新建“道立堂”“帅正堂”。

元延祐五年(1318),州判乃麻歹立“肃容亭”“聚敬亭”。

至正九年(1349),知州林泉生重建,自为记。

进入明代,弘治十一年(1499),提学副使韦斌重修。嘉靖元年(1522),提学副使邵锐鼎建。嘉庆六年(1572),县令许梦熊在东偏建学舍。万历四十三年(1564),邑人,明嘉靖十一年(1532)进士,官至副都御史的陈仕贤捐金醵众,鸠工庀材,请诸有司重建之,第二年仲春告成。后大学士叶向高为之记。

清朝康熙十七年至十九年(1678-1680),福清知县白琯、邓献英相继修之,刺史郭文祥纪其事。康熙三十八年(1699),邑人、赠奉政大夫李日爃重修文庙,巡抚张志栋为之碑记。乾隆四十年(1775),邑人、候选教谕何敬祖重修文庙暨学宫,巡抚王恕碑记。此后,清道光、光绪年间,又进行了多次修缮,直至光绪三十一年(1905)废除科举制度为止。

民国十七年(1928),在原儒学兴办福清县立女子小学。民国二十年(1931),改办福清华侨小学。

新中国成立后,原儒学先后更名“福清城关中心小学”“福清城关小学”至今。

作者:严家梅,福清市首批社科专家