(一)

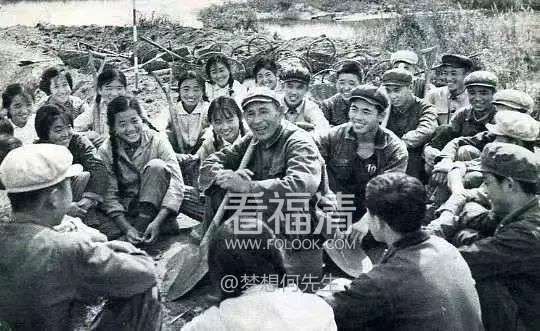

知青岁月

知识青年上山下乡,是上世纪50年代至70年代后期,我国组织城市知识青年大规模奔赴农村定居和参加生产劳动的一场运动。

1956年1月,中共中央政治局发出《一九五六年到一九六七年全国农业发展纲要(草案)》,第一次提出“知识青年上山下乡”的概念,成为了近2000万知青上山下乡开始的标志。

《福清市志》劳动人事卷有载,1963年,遵照毛主席关于“农村是一个广阔的天地,在那里可以大有作为”的指示,福清县组织237名城镇知识青年,到农村或农场落户。其中到江镜农场109名,东阁农场56名,渔溪“五四”农场72名。

这是福清历史上第一批知青上山下乡。

(二)

1970年初,中央号召城镇居民“不在城里吃闲饭”,知识青年上山下乡运动在全国上下全面展开。福清县与全国各地一样,也掀起了知识青年上山下乡的热潮。

就在这一年,福清动员全县1966-1968年三届共2575名高、初中毕业生,到农村、农场和山区插队落户。这些人中,到古田县的有1584名,其中包括王钦敏、陈修茂等后来成为各行各业栋梁的玉融青年才俊;到福清县内各知青点和农村的,有991名。

为了搞好这项工作,当时福清县革命委员会设立了知识青年上山下乡办公室(简称“知青办”),各公社也设立了相应机构。县、社两级指定分管领导,配备工作人员,专门负责上山下乡知识青年的安置和管理工作。

由于中小学校自1966年开始就一直停课“闹革命”,按时间推算到1969年,初中、高中各已有三届毕业生,俗称“老三届”生。这些“老三届”学生户口在农村的,自然是回乡参加农业生产劳动;家在城镇,属于居民户口的“老三届”生,那几年间,政府和企业没有招工,就安排上山(到山区)下乡(到农村),也有个别在农村有亲友的就投亲靠友下乡插队。

初期,知青们上山下乡的热情一般都比较高,有相当部分的“老三届”和往届生报名并安排到闽东山区屏南县插队落户,留在本县的,根据就近安置的原则,分别安排在东张公社下坝头农场、渔溪公社东际农场、海口农场、东阁华侨农场和江镜华侨农场5个知青点。

(三)

1971年11月前后,根据上级指示精神,福清县革委会首次组织开展慰问上山下乡知青的活动。笔者当年刚从部队农场再分配回到福清工作,被抽调参加慰问在本县上山下乡的知青活动。

当时解放军支“左”还未结束,福清县委、县革委会及其主要科室的正职领导,都是由部队首长担任。这次慰问知青,由县委常委、县革委会副主任、县人武部政委于顺诚带领,县知青办主任、县人武部政工科副科长郑妹仔和刚参加工作的笔者参加。说是慰问,主要以精神鼓励为主,物质慰问并不注重,严格来说,只能算是走访了解情况。

(四)

慰问活动的首站是到东张公社。下坝头农场位于东张水库南侧,当时还没有修建环湖道路,交通十分不便,我们没有到达农场,只是在公社所在地听取其分管领导的汇报,召开知青代表座谈会,了解他们劳动、生活和学习情况,询问存在的困难和问题。

在东阁华侨农场、江镜华侨农场和渔溪公社东际知青场,慰问组除了听取农场领导情况汇报,还在场部召开20位左右的知青代表座谈会,听取意见,了解情况。而海口农场因知青人数不多,没有召开专门座谈会,只是开展个别交谈,了解其生活和思想状况。

在知青代表座谈会上,于顺诚代表福清县委、县革委会向知青们表示慰问,充分肯定和赞扬大家响应党中央、毛主席的伟大号召,上山下乡干革命的精神,勉励大家克服困难、扎根农场、刻苦磨练,把自己培养成无产阶级革命事业的接班人。于顺诚要求公社、农场领导关心爱护知识青年,及时了解并帮助其解决学习和生活中遇到的困难。公社和农场解决不了的问题,要提请县委、县革委会研究统筹解决。

据悉,自此之后,每年福清县革委会都专门组织开展慰问安置在县内外的上山下乡知青活动。

作者:王其桃

来源:知福清

2024-05-31 19:11 福建