福清市文物局最近在开展瑞岩山摩崖题刻保护过程中新发现明末参加抗清活动中殉节死难的士大夫林化熙的摩崖题刻。

吾头戴吾发,吾发表吾心。

一死还天地,名义终古钦。

这是林化熙的绝命诗。林化熙是海口牛宅村人,他是个饱学之士,在龙江书院当老师。甲申(公元1644年)事变之后,福建虽有南明隆武朝廷,但明王朝积弊已深,很难挽回颓势。化熙面对这样的局面,常常仰天长叹“文山曾险十余死,谁继其志壮福京(福京:隆武朝廷定都福州,称为福京)”,意即当年南宋虽然国势同样具有败亡之像,但却有文天祥这样的赤胆忠臣,在危局中支撑抗元大计。而今南明满朝文武却没有像文天祥(号文山)这样的大臣能够出来扭转败局,体现了他忧国忧民的情怀。

隆武帝在福州即位之初即想有所作为,于是多方延揽人才,以壮大抗清力量和巩固南明政权。后林化熙奉旨到福州朝见隆武帝,君臣对话之后,隆武帝即任命林化熙任国子监博士(如现在的重点大学教授),如今的牛宅村祠堂里还保存着题为“国子监博士”,上书戊寅年孟春重制,应当是1998年重新制作的。林化熙为人正直,廉洁无私,不久升任户部主事,协助时任户部尚书的老乡林正亨筹措粮草,与清军抗争。顺治三年(公元1646年)五月,清兵攻陷福州,林化熙与林正亨一道潜回福清参与福清的抗清斗争,他在龙江书院号召自己的学生组成抗清队伍。第二年四月,清兵攻入海口城,海口、镇东两城被屠,在这场血战中,林化熙的500名学生全部战死,化熙被清兵掳俘。清福建总督张存仁招降不成,于是将其杀害。

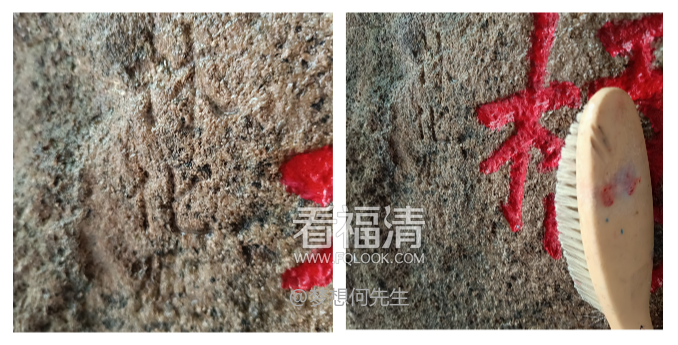

林化熙的题刻在戚继光题写的观音洞上头。从观音洞上来,首先得小心翼翼地踱过“过来桥”、“长秋桥”(其实是一座石桥两个名字),穿过“一线天”,这是前往葫芦顶的方向。“过来桥”是人工依岩雕凿后,铺架石条而成,狭窄险峻,先过者招呼后人过去,由此得名,又被称作“绝处逢生”。“长秋桥”这三个字便是林化熙所题,经过清理,位于左侧的“林化熙题”三个字隐约可见。

明代福清人陈曾(福清人,字师鲁,明洪武年间以儒士荐,授县学教谕)《过来桥》诗曰:凿石架虚壑,晴虹挂林末。珍重过来人,云深绿苔滑。施德政《过来桥》

诗曰:

不是虎溪上,谁人架石梁。

相逢频笑语,不觉过来忙。

欧应昌《过来桥咏同郑晋臣、施是程》

诗曰:

石桥似线隐岩阿,谷口清风拂女萝。

仙客几从桥上度,不堪尘迹过来多。

“过来桥”、“长秋桥”,一座桥的两个名字,桥名看似平常,细究却大有深意。人生如过客,俱是过来人,待到满头白发时,你才会知道从小到老是步步如桥,一生不易,所以要珍重过来,珍惜今天。林化熙所命名的“长秋”二字,查字典原意指的是长秋宫,那是太后长期居住的地方,结合他那时的心境,和这个地方相对阴凉潮湿的环境,这里的长秋似乎有点凄楚悲凉的感觉。

撰文:福建省黄檗禅文化研究院副院长

白撞雨

高山

编辑:翁秋英

出品:福清市文化体育和旅游局

2024-05-03 11:39 福建

欢迎转载 转载请标明来源出处