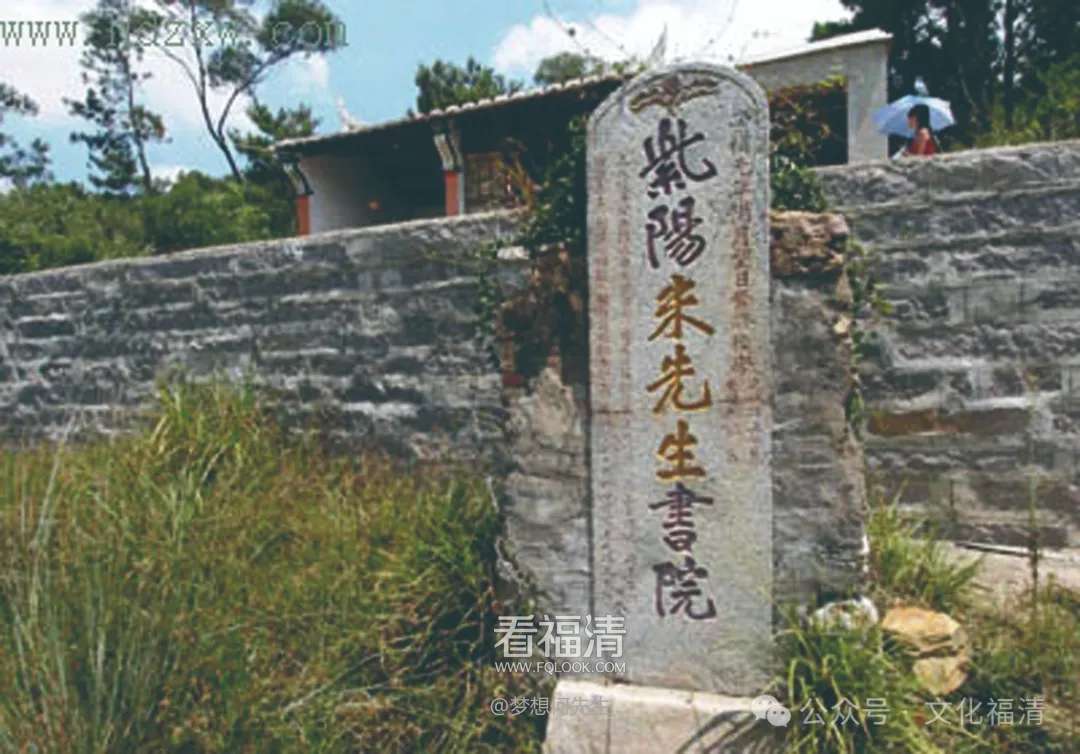

紫阳书院位于福清市新厝镇江兜村草堂山,始建于宋代,后改名“紫阳朱先生书院”。乃当地村民为纪念朱熹而建。2020年列为福清市文物保护单位。

朱熹,字元晦、促晦,号晦庵、紫阳。理学家、教育家。宋绍兴十八年(1148年)进士,先后任江东提刑、秘阁修撰、江东转运使、漳州知府、湖南转运副使、潭州知府、湖南安抚、焕章阁待制兼侍讲等。他博闻强识,朝廷多次委以重任,但其力辞不受,致志于理学,在全国游学,并著书、立说。其著作甚多,发展了“二程”(程颢、程颐)学说,建立了完整的客观唯心主义的理学体系。

相传,饱学之士黄伯谷曾在草堂山隐居,一边研修学问,一边收徒授业。朱熹闻讯,上山造访,日夜与黄伯谷切磋学问。因闻流水之声如韶乐,便将山间小溪命名为“韶溪”。黄伯谷居住的草堂,因此得名“韶溪草堂”。3天后,朱熹作别。黄伯谷因体弱多病,无法相送。朱熹到了蒜岭武当别院后,突然觉得黄伯玉紧随其后,于是赶回草庐,但见黄伯谷依门而逝。朱熹十分感伤,料理丧事后,就留在这里教授生徒,曾培养了几十名进士、举人、秀才。

明崇祯元年(1628年),书院遭毁。福清士子敬慕朱熹,扩建了书院,继续办学。清乾隆二十七年(1762年)前后,硋灶村人、进士陈善,秀才王鸣凤、郑捷等人倡修书院,进士郭龙光曾作“重修韶溪书院碑记”。民国年间,书院被烧毁。

2001年,江兜村村民在草堂山挖出4块明清石碑。这些石碑分别镌刻于明崇祯十四年(1641年)、清乾隆二十七年(1762年)、清嘉庆十三年(1808年)、清同治十三年(1874年)。石碑虽断裂,但碑文清晰可辨,详细记载书院的变迁及4次重修过程。

莆田籍著名作家、书法家陈章汉有感于此,特地作《草堂山赋》,文曰:“……长风荡荡,古道弯弯。道是古驿道,风是海峡风。小扁担,三尺三,一头在海,一头在山。山通岱峰麓,海接兴化湾。中拱一脊似屏,界分福莆;腰挂双梯如链,世无藩篱。东眺昭灵晓旭,北阅仙岭松烟;西邀韶溪夜月,南数芦岛渔灯。海陬之雄秀,莫过此间也。道是人文自然,相济和衷。渔樵士子,各有所钟。唐翁丞首倡四门学,以教闽中秀士,得赐光贤文秀;宋朱熹结庐草堂山,时念夹漈四白,志启万古鸿蒙。人家不必论贫富,唯有读书声最佳……”

2015年,村民在原来基础上建设书院遗址公园,面积1060平方米,并设立文化墙,将朱熹事迹和《朱子家训》镌刻其上。书院遂成江兜镇八景之一的“草堂春荫”。

该书院遗址于2020年列为福清市文物保护单位。2021年,为祭奠方便,村民在菜园自然村海边建立孔子庙、朱子庙,命名为“紫阳朱先生分院”,建筑面积120平方米。

厦门大学教授王荣国认为,该书院与朱熹无关,而是唐代翁承赞读书处,名为“漆林书堂”。

来源:林秋明 文化福清

2024-04-13 16:30 福建