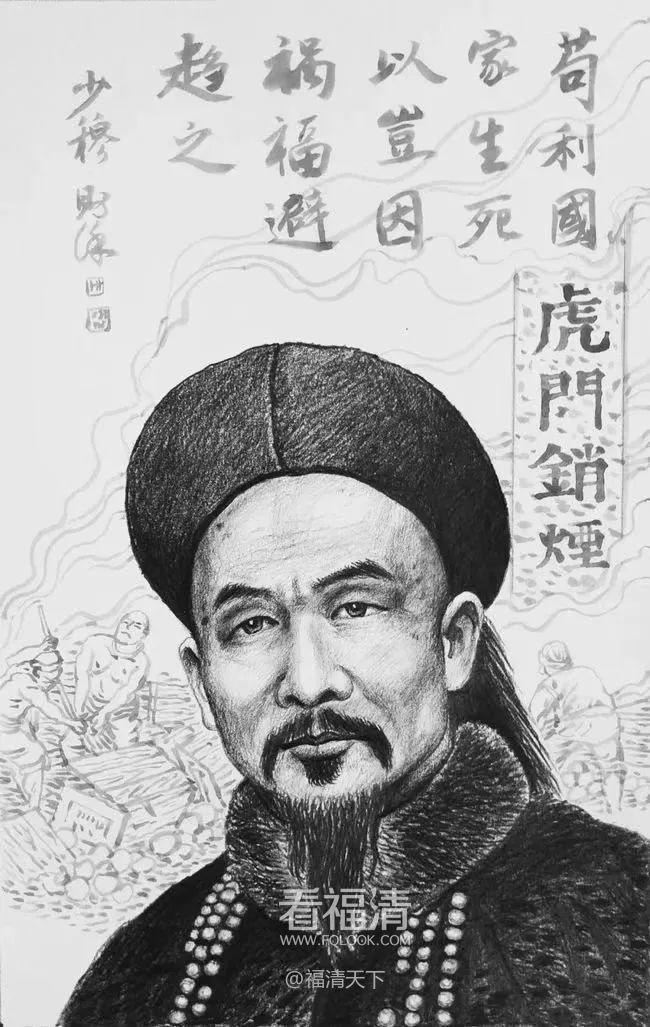

编者按:1839年6月3日(清道光十九年),钦差大臣林则徐下令在广东东莞虎门海滩当众集中销毁鸦片,至6月25日结束,共历时23天,累计销毁鸦片2376257斤。

1987年6月,联合国在维也纳召开部长级大会,一致同意把每年的6月26日定为“国际禁毒日”。

谨借此文,纪念中华民族英雄、世界禁毒先驱、玉融骄子林则徐。

爱国是一个历史的范畴,不同的历史时期,爱国思想的内容有所区别,但又有着世代相继的特定内涵,那就是热爱自己的祖国,为祖国的繁荣、富强、独立而献身的精神。林则徐作为中华民族的一分子,为维护国家的主权和尊严,为祖国的繁荣和富强鞠躬尽瘁,死而后已。林则徐无愧为近代中华民族的伟大爱国主义者。

一

林则徐的爱国思想是近代爱国主义思想的开端

林则徐(1785-1850),是中国近代史上第一位民族英雄。

作为清王朝封疆大吏的林则徐,面对西方列强在中国贩运鸦片,吸我民膏,损我国民的罪行,他从爱国爱民的立场出发,多次上书道光皇帝,要求严禁鸦片,维护国家民族的利益和尊严。道光十八年(1838)八月,在《钱票无甚关碍宜重禁吃烟以杜弊源片》奏折中,林则徐尖锐地指出了鸦片大规模流入中国带来的严重危害,“若犹泄泄视之,是使数十年之后,中原几无可以御敌之兵,且无可以充饷之银”。道光皇帝为“银荒兵弱”“藉寇资盗”等危及清朝统治根基问题所触动,最终采纳了黄爵滋、林则徐等大臣意见,下令废黜驰禁派代表人物许乃济的官职,任命林则徐为钦差大臣,节制广东水师,前往广东禁烟。从此,林则徐走上了禁烟斗争的前线。

在禁烟的过程中,林则徐为了维护国家的主权和尊严,坚持外国人来华必须服从中国的法令,与英国鸦片商人进行针锋相对的斗争。对那些违反中国法律的外国鸦片商人均依法惩处,尽数没收销毁鸦片,对外国不法商人“驱逐”出境。同时,林则徐也充分认识到禁烟可能带来的后果,面对英国政府的战争威胁,他明确表示“我们不怕战争”,并坚垒固军,加强海防,积极备战。也认定民心可信,民力可用,号召沿海民众团练抵御,形成了各方联合抗英的合力。

林则徐进行的这些斗争,实际上揭开了中国人民反对外国资本主义侵略斗争的序幕。他在反对西方资本主义侵略的斗争实践中形成的爱国主义思想,成为近代爱国主义思想的开端,具有承上启下的历史意义。

二

林则徐的爱国主义思想是对中国古代爱国主义思想的传承

爱国主义是中华民族优良传统之一。在中华5000年文明史上,爱国主义思想如同一面旗帜,始终激励着无数仁人志士为国家、为民族抛头颅洒热血。林则徐爱国思想就是这一精神在近代的延续。

(一)反抗侵略是林则徐爱国思想的核心

抗击侵略、保家卫国,是爱国主义思想的重要内涵。长期以来,保卫国家而英勇献身的精神被载入史册,作为对人们进行“忠君爱国”教育的具体而生动的事例,如屈原、范仲淹、辛弃疾等,被视为爱国主义教育的典范。林则徐正是这种保家卫国、勇于献身精神的传承者。

林则徐生活在“山雨欲来风满楼”的时代,当时英国等资本主义国家率先完成了工业革命,社会生产得到迅速发展。为了扩大商品销售市场,掠夺原料产地,他们到海外疯狂拓展殖民地。而此时中国封建统治者仍旧做着“天朝上国”的迷梦,奉行“天不变,道亦不变”的古训,闭关锁国。面对有着丰富资源和广大市场的中国,面对日益走下坡路的清王朝,英国资产阶级以鸦片为先锋,以大炮为后盾,撞开了古老中国的大门。面对外敌侵略,林则徐主张加强海防,积极备战,号召人民群众组织起来抵抗来犯的英军。在从虎门到广州的咽喉要地,他们设置三道防线,除要道防线安装新式大炮外,还在第二道防线架设木排、铁链,阻止敌舰深入。整顿水师,艰苦操练,并发动民众自行团练,以保村庄。广东人民奋起响应,组织义勇,抗英御敌,在林则徐的领导下,多次打败了敌人的武装挑衅。

林则徐抵抗侵略的爱国主义精神和光辉业绩,达到他那个时代和所处阶级所能达到的高峰。虽然后来由于战局的失败,清朝统治者将这一祸端归咎于林则徐而将其革职查办,但是他的反侵略英雄事迹,在中国的历史上写下了光辉的一页。

(二)富国强民是林则徐爱国思想的重要表现

林则徐继承了中国古代民本主义的思想。他认为“尽职之道,原以国计为最先,而国计与民生实相维系,朝廷之度支积贮,无一不出于民,故下恤民生正所以上筹国计,所谓民惟邦本也”,曾多次不惮为民请命,为国鞠躬。

1.兴修水利,发展农业

林则徐认识到“水利为农田之本”,是农业丰收的保障,因此任职期间,十分重视兴修水利,发展农业生产。林则徐说,“水道多一分疏通,即田畴多一分之利赖”,“赋出于田,田资于水,故水利为农田之本,不可失修”。1834年夏秋之际,林则徐在任江苏巡抚时,江南出现严重水灾,林则徐力排众议,决心疏浚刘河、白茆河,并带头捐献修河水利银1000两。施工过程中,“则徐每坐小舟,数往河中,察勤惰,测浅深,与役人相劳苦,不烦供亿”(语见钱宝琛《壬癸志稿》卷一)。正是他的这种清正严谨的作风,尽心尽职的态度,使得刘白二河工程顺利完工。当地农民万分感激,扶老携幼,香花载道,迎接林则徐阅视两河。在江苏巡抚任上,林则徐主持疏通治理了六七十处河流塘湖港汊,修建了许多闸坎和涵洞,虽然当时“秋之大雨,夏之亢旱”,但由于这些水利的兴修,农业都取得了不错的收成。林则徐的清名在江苏一带广为流传,群众称他为“林青天”。江督选举天下廉能董其役,首以公(则徐)名上。门生冯桂芬说:“大江南北数十州之远,亿万户之众,虽乡曲妇人孺子绝不知大吏名氏者,独于公(则徐)名甚熟,莫不知其为好官”(语见冯桂芬《显志堂稿》卷十二)。

后来,远戍新疆的林则徐继续率民众兴修龙口首段水利工程,使大片垦地得以灌溉,获粮颇丰,水渠世称“林公渠”,表达了当地民众对林则徐的景仰和怀念。

2.经世致用,改革裕民

林则徐的可贵之处在于顺应历史的潮流,主张“经世致用”,推行改革。他十分重视“商民”作为“兴邦之本”的作用和地位,积极维护新兴商民利益,并发挥其在“兴邦”中的作用。他支持商民开矿,主张“听其朋资伙办,成则奖,歇亦不追”。“裕国足民,利用厚生”,既解决了国家资金短缺的问题,又使商民富足,这在“农本商末”年代确实难能可贵,充分反映了他强国富民的愿望。

为了达到富国强国的目的,林则徐还主张改革。针对漕运积弊突出,他主张在北方兴修水利,种植水稻,实现北方粮食自给,废除南粮北运,以彻底解决漕运弊病。盐政方面,林则徐大力实行改革,改变清政府垄断的“纲盐”制度,以解决盐商贿赂官吏、妄抬盐价弊端,从而方便了民众,增加了清政府的盐税收入,活跃和发展了商业资本。

林则徐对货币改革也有独到见解,认识到银币流通有利于商品经济的发展,方便民众,银币代替银锭是历史的必然。他针对洋钱流行、白银外流、银贵钱贱的现状,从发展商业和商业资本的角度出发,力排众议,提出了允许洋钱流通、铸造银币的主张。针对洋钱盛行状况,提出“盖民情图省图便,寻常交接,应用银一两者,易而用洋钱一枚,自觉节省,而且毋须弹兑,又便取携,是以不胫而走,价虽浮而人乐用”,还提出“欲抑洋钱,莫如官局先铸银钱”。实际上,这是我国历史上第一次提出银本位制的货币理论,是近代货币改革的先声。

林则徐改革裕民的认识和实践,是其强国富民、维护统治、抵御侵略的重要体现,是其爱国思想的重要内容。

(三)维护祖国统一是林则徐爱国思想的鲜明特征

1841年1月,林则徐被革职,在广东奉旨“协办夷务”。在这过程中,他对琦善等人卖国行径及时进行了揭露。当琦善和英国人私订《穿鼻草约》,将香港割让英国时,广大爱国人士无不为之痛哭流涕。林则徐即刻召见爱国士绅商议请愿,声讨卖国贼,要求痛剿英国侵略者,收复香港。可见,林则徐为了维护国家的统一和民族的尊严,而不顾个人的得失。

鸦片战争广东战事失败后,林则徐等遭受进一步打击。1842年6月,林则徐怀着壮志未酬的情怀,告别妻子家人,踏上了戍守边疆的征程。临行前在古城西安与妻子告别时,口占诗句“苟利国家生死以,岂因祸福避趋之”,字里行间浸透着爱国之情,表现了他忧国忧民、不计个人得失的高尚情操。

巩固边防,保卫边疆的安全。在新疆的三年中,林则徐十分关注边疆的国防建设。他早在主持编译的《四洲志》中就介绍了沙俄的扩张史,提出沙俄和我国东北、西北疆域相连,其在历史上屡次侵犯我国黑龙江省,其侵略野心和潜在威胁,切不可掉以轻心,呼吁驻边大臣亡羊补牢。到达新疆后,林则徐又用心钻研新疆历史地理沿革,他走访边疆,遍历八城,深切认识到新疆是祖国不可分割的一部分,绘制了边境卡伦地图。他建议清政府酌给维吾尔族人民以土地耕种,并请改屯兵为操防,实行兵农合一,加强边防力量。在他撰写的《俄罗斯纪要》一书中,警告国人“终为中国患者,其俄罗斯乎”,提醒人们南御英国,北防沙俄,首次敲响了俄患的警钟。1845年,林则徐再获启用,回到关内,但他始终没有忘记沙俄对中国的威胁。

然而,腐朽的清王朝并没有对此加以重视以巩固国防,维护国家的主权和安全。在后来的半个世纪里,沙俄强迫清政府签订了一系列的不平等条约,强占了中国150多万平方公里的土地。尽管如此,林则徐维护祖国统一、反对分裂的爱国主义精神,在今天仍然具有重要意义。

三

林则徐的爱国思想是对中华民族爱国主义传统的突破

19世纪40年代,鸦片战争揭开了中国近代史的序幕,这给中国人民反侵略的斗争增添了新的时代内容。在这样的历史背景下,林则徐的爱国主义思想也因此具有了新时代的特色。林则徐的爱国思想是中华民族爱国主义传统在新的历史条件的发展。

(一)由传统的忠君爱国向近代爱民族国家的转变

忠君爱国是中国古代爱国思想的重要特征。在“普天之下,莫非王土;率土之滨,莫非王臣”的历史条件下,那些忠臣志士,爱的不是国民的国家,而是皇帝的国家和他的王朝,忠君实际上就是爱国,要爱国必定要忠君。正因如此,他们往往不分良莠地忠于皇帝,竭尽全力去保全哪怕是已经腐败无能的王朝。

近代,西方列强向中国疯狂走私鸦片,对古老的中国进行疯狂的侵略和掠夺的时候,林则徐从民族利益出发,维护国家的统一和领土的完整,坚决抗击列强的侵略,拒不妥协。并且,面对外敌入侵,林则徐在“民心可恃”“民力可用”思想的指导下,信民力、用民力,并在一定范围内动员组织群众保家卫国。由此不难看出,林则徐的爱国已经突破了古代“家国一体”“忠君爱国”中的“国”。在此,我们姑且不去探讨他的这种转变有无主观目的性,客观上,林则徐的爱国思想已经赋予了近代的色彩。

当然,林则徐作为清王朝的封疆大吏,作为拿朝廷俸禄的重臣,在那样的时代、那样的环境下,也说过“雷霆雨露总君恩”。但是,在反侵略的实践中,他的爱国境界,远远超过了过去的爱国英雄,成为近代爱国主义的开端。

(二)由闭关自守到“开眼看世界”

当西方大炮轰开了中国紧闭的大门,林则徐等先进的中国人从“天朝上国”的睡梦中惊醒,开始放弃封建统治阶级夜郎自大的传统作风,努力了解西方情况,成为中国近代“开眼看世界的第一人”。

在抗击列强侵略的同时,他一面积极备战,增设西洋大炮,仿制西洋战舰,一面主动了解西方资本主义国家的政治、军事、经济情况,设立译馆,翻译外文书报、律例、军事技术等著作,先后编译了《四洲志》《华事夷言》《滑达尔各国律例》等书。其中《四洲志》一书,比较系统介绍了世界五大洲30多个国家的地理分布和历史变迁情况,开了中国近代由爱国而研究、学习西方的先河。在斗争实践中,林则徐逐步认识到,制夷但要师夷;捍卫国家主权,但要打开国门。在林则徐的带动下,一部分思想先进的知识分子中出现了了解世界、研究西方的新思潮。他的这些思想和实践,推动了社会进步,开启了中国近代的维新思潮。

作者:王长流、杨成龙,文献来源:《厦门教育学院学报》2007年(1),编者有改动。

来源 知福清